Arsène Houssaye (1814-1896)

C’est un talent multiforme et bien savoureux que nous célébrons aujourd’hui. Homme de presse, Arsène Housset, dit Houssaye – ou encore Alfred Mousse ! – se lia dès sa jeunesse à Gautier, à Nerval, à Jules Janin ; devenu directeur de la revue L’Artiste, il publia les jeunes écrivains qu’étaient Banville, Baudelaire, Charles Monselet et Henri Murger ; puis, à la tête du quotidien La Presse, il se prit de passion pour la politique et sollicita, sans succès, le suffrage de ses compatriotes de l’Aisne, département où il naquit. Homme de théâtre, il fut administrateur général de la Comédie-Française, où il programma Hugo, Musset, Dumas père, Léon Gozlan et tant d’autres… Homme de lettres il s’illustra dans tous les genres, de la poésie au roman, de l’essai à la nouvelle – pas moins de six recueils, dont les Douze nouvelles nouvelles (1883) dont est tirée celle que voici.

Le Violon voilé est une histoire triste et banale, pourrait-on dire. Mais l’esprit français, et spécialement parisien, pétille à chaque ligne. Le charme, le naturel de la prose, la vivacité des dialogues – où se reconnaît le dramaturge –, l’humour toujours présent, jusque dans les replis du drame, sans que jamais ne soient froissées l’humanité ni la compassion, sont une leçon d’écriture pour l’écrivain d’aujourd’hui. Et que dire du sens de la formule : « Les anges ne se marient pas, même dans le ciel » ; « Il était si heureux d’être heureux ! » ou encore : « Vous faire entrer au Vaudeville ; mais, si j’avais aujourd’hui quelque crédit, je ferais rétablir pour vous le For(t) l’Évêque. » Puis, s’il s’agit de fiction, certains détails contés ici sont trop précis pour être tout à fait fictifs : l’aria de l’actrice enrouée d’avoir trop déclamé de vers, le ménage artiste, pauvre mais heureux, forcé de boire pour tout vin quelque méchant « petit bleu à seize », sonnent trop vrai pour s’inventer.

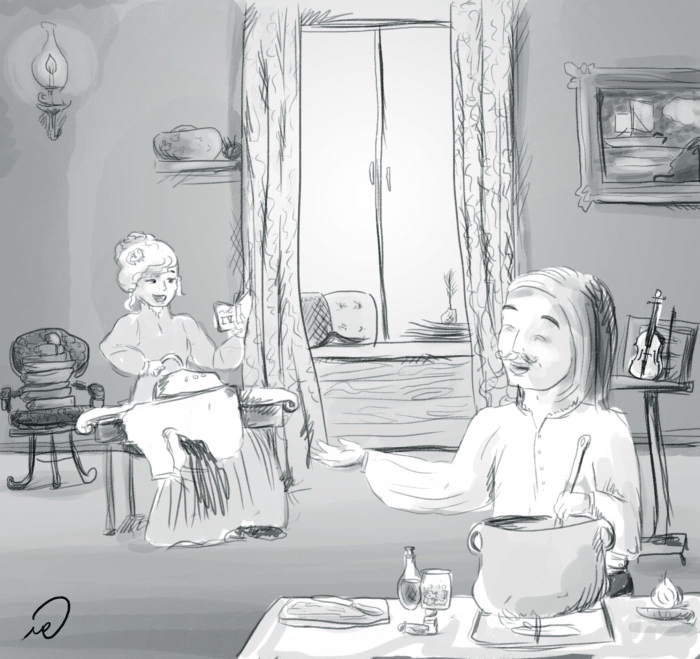

Au fil de ces pages, on rencontre les figures pittoresques d’un Paris oublié : des écrivains et journalistes – Aurélien Scholl, Albéric Second, Hector de Callias, Roger de Beauvoir –, des compositeurs – Ferdinand Hérold, Jules Massenet, Olivier Métra –, des comédiennes – Anna Judic, Jeanne Granier. C’est un peu du parfum de Paris – du vrai Paris, serions-nous tenté de dire –, qu’Arsène Houssaye nous livre ici. Pour que vous en goûtiez tout l’arôme, nous maintenons la graphie originale des mots et des noms (entr’ouvert, entr’acte, Glück), et confions l’illustration à la talentueuse Rivka Tsinman. Après cette lecture, on écoutera avec profit la Valse des roses de Métra.

Jean-David Herschel

LE VIOLON VOILÉ

I

Pourquoi s’appelait-elle Pâquerette ? Parce qu’elle s’appelait Marguerite. Marguerite au théâtre, Pâquerette dans les coulisses. Marguerite était le seul nom du calendrier comme le seul nom de famille qu’on lui eût donné à son baptême. Elle n’avait pas d’état civil, née d’un père et d’une mère qui s’étaient dérobés après lui avoir donné une nourrice. Brune comme les abîmes, yeux doux et mordants, nez impertinent, trente-deux dents aiguës dans un écrin de pourpre toujours entr’ouvert ; trois fossettes, une au menton, deux sur les joues, « sans compter toutes les autres », disait-elle ; cheveux en manteau de roi ; bras et jambes en fuseaux ; mais pourtour et avant-scènes : voilà Pâquerette, avec des séductions sans nombre, un éclat de rire à faire lever le soleil, de l’esprit à la diable, des heures de sentimentalisme après des heures de raillerie, la larme près des cils, le cœur dans la main.

C’est en vain que j’essaye de peindre Pâquerette ; il fallait la voir à l’œuvre, sur la scène, dans la coulisse, chez elle ou ailleurs, pour la comprendre un peu, cette étrange et cette capiteuse.

Elle vint me voir un jour, quand elle jouait la comédie au théâtre Beaumarchais. Je ne la connaissais ni des lèvres ni des dents, pour parler comme elle. Elle voulait une lettre de recommandation pour jouer la comédie au Théâtre-Français, sous prétexte qu’elle était aussi maigre que Rachel et Sarah. Je lui dis « Va donc, petite Cigale ! ne joue pas ainsi à l’Iphigénie, ne te fais pas sacrifier sur cet autel antique, cours les théâtres d’occasion, tu y trouveras des aventures et tu y deviendras peut-être une Granier ou une Judic. »

Elle s’était mise au piano pour jouer une valse de Métra, sur laquelle elle avait ajusté des paroles de toquée, mais très valsantes.

Le hasard, qui fait bien les choses, avait amené ce matin-là chez moi un tout jeune musicien avec qui je jouais du violon en duo, pour me rappeler mes vingt ans. Il se nommait Wilfrid Bouquet ; il avait passé quelques mois par le Conservatoire, tombant de l’orchestre du théâtre dans l’orchestre du café-concert ; il jouait à merveille Glück et Gounod dans ses entr’actes, il aimait tour à tour Hérold et Massenet, ne trouvant pas que l’un fût trop démodé et l’autre trop à la mode.

Voyant Pâquerette en ses ondulations forcenées sur le piano, il courut décrocher mon violon pour accompagner cette folle qui s’enivrait de musique comme de vin de Champagne. Elle trouva cela bien naturel et le remercia par quelques-unes de ces œillades terribles qui inquiétaient les cœurs.

Quand elle fut au bout de sa fantaisie, elle demanda à Bouquet s’il était musicien :

– Comme tout le monde. Mieux que tout le monde !

Un peu plus, ils allaient passer la matinée à ce jeu, mais j’y mis bon ordre.

– Mes enfants, allons-nous-en chacun à notre gagne-pain.

Pâquerette vint à moi et me dit tout bas :

– Il est bien gentil, votre ami.

– N’est-ce pas ? N’allez pas mettre la main sur lui, car il serait perdu. C’est une âme tendre et candide ; vous ne feriez qu’une bouchée de son cœur, petite malheureuse que vous êtes.

– Allons donc ! je suis un agneau. Si je n’avais une vertu à tout casser, je me laisserais égorger tous les soirs pendant et après la représentation.

– C’est égal, je ne veux pas vous le confier. » Elle se retourna vers Bouquet.

– Monsieur, lui dit-elle, puisqu’on nous met à la porte, voulez-vous m’offrir votre bras ?

Je voulais les séparer, mais il était trop tard, ils se seraient retrouvés au coin de la rue.

Le ciel menaçait d’une averse.

– Comme ça se trouve, dit-elle ; le petit violon a un parapluie.

– Oh ! dit-il en souriant, j’ai encore de quoi vous offrir un fiacre.

Parapluie ou fiacre, ce fut leur premier voyage de fiançailles. Que Dieu les conduise ! dis-je en allumant une cigarette.

II

Quelques jours après cette rencontre inattendue, j’allai au théâtre Beaumarchais, où l’on représentait un drame à fracas d’un autre de mes amis.

Je ne fus pas trop surpris de reconnaître Bouquet sous l’habit d’un seigneur de la cour de Charles VII, amoureux de Pâquerette, qui jouait le rôle d’Agnès Sorel.

– Comment, vous voilà comédien ?

– Il le fallait bien. Agnès Sorel a toujours besoin de mon parapluie, et il pleut tous les jours.

Le bonheur rayonnait sur son front comme sur celui de Pâquerette, qui s’approcha de nous.

– À la bonne heure, dis-je ; j’aime à croire que vous avez fait publier vos bans ?

Les amoureux prirent un air de gravité.

– Nous n’y pensions pas d’abord, dit Bouquet, mais nous nous aimons tant, que nous sommes décidés à nous marier.

– Après les noces ?

– Vous êtes trop curieux, dit Pâquerette ; mais vous saurez que je suis arrivée à lui digne de porter la couronne d’oranger.

– C’est incroyable, mais je vous crois.

On allait entrer en scène.

– Mon ami, dis-je à Bouquet, tout cela est fort beau ; mais puisque vous êtes si heureux, ne vous mariez pas.

– Oh ! je l’aime tant, que je veux lui sacrifier ma vie !

– Pendant six mois, c’est bien ; mais après ? Rappelez-vous les mariages de théâtre.

– Oh ! vous ne connaissez pas Pâquerette !

– Oui, c’est un ange ; mais les anges ne se marient pas, même dans le ciel.

Je ne sais pas pourquoi on donne encore des conseils : le lendemain, les fiancés vinrent chez moi pour m’annoncer le jour de leur mariage et me prier d’être un de leurs témoins.

– Jamais ! m’écriai-je ; je ne veux pas être témoin de ces choses-là ; d’ailleurs, je porte malheur ; j’ai été témoin de Roger de Beauvoir, d’Hector de Callias et d’Olivier Métra. Vous savez l’histoire de ces hyménées.

– Eh bien ! si vous ne voulez pas être un de nos témoins, vous serez au moins un de nos convives ?

Je ne pouvais pas refuser ; j’allai même à la messe pour voir cette mariée de théâtre, qui me parut un peu trop noire même sous son voile blanc ; le soir, au dîner, elle fut charmante, gentille à croquer pour son mari, pleine de charme et d’agrément avec tout le monde.

– Après-tout, me dis-je, en les quittant, il n’est pas impossible qu’ils ne soient heureux.

Cependant j’avais beau chercher dans mes souvenirs l’histoire des mariages de théâtre, je ne pouvais rebâtir la chaumière de Philémon et Baucis.

III

Trois ou quatre mois après, à la mi-juillet, j’allais au Havre prendre les bains de mer. Après la mer, la vraie distraction, c’est encore le théâtre. J’aime les cabotins de province ; il y a toujours parmi eux des originalités, des talents en germe, des figures imprévues. À la table d’hôte de Frascati, on parla d’une représentation extraordinaire où devait débuter Mme Marguerite Bouquet, « des théâtres de Paris ».

– Il paraît qu’elle est fort jolie, dit l’un.

– Oui, dit l’autre ; mais il ne faut pas s’y risquer, car son mari est chef d’orchestre et il a toujours son archet suspendu sur les amoureux de sa femme. On dit d’ailleurs que c’est une vertu.

– Voilà qui est invraisemblable, dit celui-ci.

– Pourquoi pas, dit celui-là, le théâtre étant l’école des mœurs.

Je ne me fis pas prier pour aller le soir à la représentation extraordinaire. On donnait deux actes des Contes de la Reine de Navarre. Marguerite joua le rôle de Madeleine Brohan avec beaucoup de grâce et de brio ; mais, par malheur, elle était condamnée à chanter ensuite je ne sais plus quel rôle, dans une opérette – et elle avait perdu sa voix dans la prose de M. Scribe – ; aussi l’on n’entendit que des notes dépareillées. Heureusement que son mari était chef d’orchestre ; elle lui criait sans cesse :

– Fais donc chanter les violons pour couvrir ma voix.

Le pauvre chef d’orchestre se démenait comme un diable dans un bénitier. Tout à coup, Pâquerette m’aperçut ; c’était vers la fin, elle me fit signe d’aller dans sa loge. J’y allai de bien bon cœur ; je lui fis mes compliments d’être une si belle reine de Navarre.

– Oui, dit-elle, je crois que je suis Basque, et je comprends bien Marguerite ; mais je suis furieuse d’être obligée de chanter avec une voix brisée.

– Qu’est-ce que cela fait ? Bouquet y a pourvu.

Le mari survint, tout joyeux, portant un dernier bouquet jeté à sa femme, sans lui dire que celui-là il l’avait acheté.

– Voyez-vous, me dit-il, cette femme est insatiable de bouquets.

– C’est à cause de ton nom, monsieur mon mari ; mais tu es encore mon plus beau bouquet.

Il me fallut souper avec eux au cabaret ; je constatai avec plaisir que c’étaient toujours des amoureux. À chaque instant, Pâquerette allait s’asseoir sur les genoux de Wilfrid en disant : « Mon petit violon ! mon petit cœur ! mon petit amour ! » Elle n’était pas plus grande que lui, mais à son bras elle avait l’air d’une amazone, par sa désinvolture altière.

Nous nous promîmes de nous revoir. Un jour que, tout en cherchant des curiosités, je passai dans leur rue, je frappai à leur porte. La reine de Navarre fut quelque peu confuse : elle était en train, tout en repassant son rôle, de repasser sa chemise, de recoudre des perles à sa robe et à sa couronne de reine. Aux quatre chaises étaient suspendus des gants qu’elle venait de passer à l’esprit-de-vin et une collerette qu’elle avait passée au bleu. Elle était tout à la fois sa couturière, sa blanchisseuse et sa femme de chambre.

Qui donc faisait la cuisine dans cet intérieur du Roman comique ? Bouquet. Je le surpris veillant au pot-au-feu, qui mêlait son fumet savoureux aux parfums de l’esprit-de-vin et du savon de Marseille. Ce n’est pas tout. Bouquet n’était pas seulement cuisinier, il était aussi couturière, car il recousait une robe de ville coupée dans une robe de théâtre, pour que sa femme pût aller sur la plage avec lui, ce qui ne l’empêchait pas de jouer çà et là un air de violon.

– Voilà qui est parfait, dis-je, si vous n’êtes pas heureux là-dedans, vous êtes difficiles à vivre.

– Que voulez-vous, murmura Pâquerette, au théâtre, quand on aime son mari et qu’on ne veut pas sauter le pas, il faut vivre de peu.

– Ma belle enfant, ce peu c’est tout.

– Voyez-vous que vous pouviez bien être un de nos témoins !

– Je suis mieux que cela, je suis votre admirateur !

C’était l’heure du dîner ; un peu plus, on me forçait à me mettre à table pour ce repas homérique. Je me dérobai, non sans peine, accompagné de Bouquet, qui allait chez le mastroquet acheter un litre de petit bleu à seize. Ce ne fut pas sans peine que je le décidai à accepter pour sa femme un panier de vin fait avec du raisin.

Ah ! comme il était content de penser que les belles lèvres amoureuses de Pâquerette tremperaient dans le beau rouge du Château-Laffitte !

Il était si heureux d’être heureux !

IV

Le soir, Pâquerette, ne jouant pas, fit un tour dans les salons de Frascati.

– Comment, lui dis-je, sans votre Bouquet ?

– Oui, me répondit-elle en mettant la main sur le cœur, il me manque quelque chose là.

J’avais au bras un de mes amis qui prenait la mauvaise habitude de braconner sur le mariage. Il offrit à Pâquerette de valser avec lui. Elle refusa net, en lui disant qu’elle ne valsait qu’avec son mari ; mais elle n’en joua pas moins de l’éventail, enchantée qu’on la trouvât jolie femme et bonne comédienne. Mon ami voulut remplir le rôle du serpent, malgré mes railleries. Il avait rencontré Pâquerette courant le soir, à pied, les vilaines rues du Havre par un temps de chien ; il s’étonnait qu’elle n’eût pas un coupé à deux chevaux pour la conduire au théâtre et pour la ramener chez elle.

– Deux chevaux ! s’écria-t-elle, j’y ai pensé ; je n’ai pas seulement de quoi m’acheter des robes. Voyez plutôt, je porte une robe de théâtre refaite pour la ville.

– Et encore, dis-je, son mari, qui est bien gentil, y a mis la main.

Le braconnier s’indigna. Quelques jeunes gens survinrent ; ce fut un quatuor de madrigaux. C’était à qui offrirait les deux chevaux à Pâquerette. Mais elle répondit :

– J’aime bien mieux aller à pied.

Pourtant je fus inquiet quand je la vis questionner ces gens-là sur le style des équipages, sur les races des chevaux.

Heureusement, son mari apparut ; il lui avait promis de venir la prendre après avoir été faire sa partie dans un concert.

– Vous arrivez à propos, lui dis-je ; on allait enlever votre femme dans un coupé à deux chevaux.

– Je n’ai pas peur, dit-il en regardant Pâquerette avec la confiance d’un amour sans nuage.

Il croyait qu’il ferait encore des reprises aux robes de sa femme, mais il était convaincu que ces messieurs n’y feraient pas d’accrocs.

À un an de là, j’étais seul ; on m’annonça M. Wilfrid Bouquet ; je croyais voir entrer la femme la première, mais il était seul, tout seul. Il vint à moi, triste et pâle, tout en noir, comme s’il portait le deuil de Pâquerette.

Je n’eus pas le temps de l’interroger ; il se jeta dans mes bras et éclata en sanglots.

– Ah ! si vous saviez ! tout est fini.

– Elle est morte !

– Oui, morte pour moi !

Je compris.

– Quoi, cette gentille Pâquerette qui vous aimait tant ?

– Oui, elle m’a trahi pour un amoureux qui jouait les Berton, un cancre de théâtre, un cabotin de province.

Ce coup m’avait frappé, mais je voulus donner du cœur à l’âme de ce pauvre garçon.

– Eh bien ! il n’y faut plus penser.

– N’y plus penser ! mais c’est ma vie, je meurs de ne plus la voir.

– Voyons, soyez un homme. Quand on est un brave cœur comme vous, quand on a un talent comme le vôtre, quand on a vingt-quatre ans, il faut avoir le courage de braver un amour malheureux. Si je jouais du violon comme vous, je voudrais enchaîner toutes les femmes.

– Ah ! mon violon, dit Bouquet en baissant la tête, je lui ai mis pour longtemps un voile noir.

– Allons, allons, dans tout artiste il y a l’homme de cœur et l’homme de talent ; il faut que l’homme de talent sauve l’homme de cœur.

Mon violon n’était pas loin ; j’allai le chercher et je le lui mis dans les mains.

Il soupira et faillit le laisser tomber ; mais tout à coup, comme si Bouquet avait été pris par le démon de la musique, il joua le grand air d’Orphée : « J’ai perdu mon Eurydice. » Ce fut sublime ; j’étais tout ému. Ses lamentations m’arrachèrent une larme.

Je le regardai avec un sentiment douloureux pour l’homme et un sentiment d’admiration pour l’artiste. Je croyais voir Orphée lui-même mis en lambeaux par les bacchantes, tant je voyais ce pauvre cœur déchiré par les furies de la jalousie.

Je lui serrai la main.

– Ah ! mon ami ; comme vous aimiez cette femme !

Bouquet sembla un peu désenfiévré.

– J’aurai du cœur, me dit-il d’un air décidé ; je cours de ce pas demander ma séparation de corps.

– Mon pauvre enfant, vous avez fait une bêtise en vous mariant ; vous allez faire une autre bêtise en vous démariant. À quoi cela vous servira-t-il ?

– À quoi cela me servira ? À tout briser entre elle et moi.

– Puisque tout est brisé.

– Oui, mais j’ai toujours peur, un jour de lâcheté, de courir à elle et de la rapatrier dans mes bras.

– Oui, sa vraie patrie, c’était vous ; mais il est trop tard.

Je ne pus convaincre Bouquet ; il voulait que la séparation de corps apprît à tout le monde qu’il ne courait plus après Pâquerette.

En effet, on ne fut pas longtemps sans que la Gazette des Tribunaux, à propos de cette séparation, révélât, d’après les journaux du Havre, comment la comédienne Marguerite avait planté là son mari qui l’adorait, pour un chenapan qui la battait ; car, le jour du flagrant délit, le talon rouge de province lui avait arraché une poignée de ses beaux cheveux.

Pour le pauvre mari, la vengeance avait commencé le jour de la trahison.

V

Pâquerette n’était pas venue me voir ; je lui en savais gré. Cet hiver, comme je conduisais à l’Éden une princesse étrangère plus ou moins accréditée, une curieuse ardente à toutes les curiosités, Pâquerette nous croisa dans le promenoir ; je ne la saluai point, mais elle se retourna et me dit : « Plus que ça de princesse ! »

– Qu’est-ce que cette demoiselle ? me demanda la dame que j’avais au bras.

– Un monstre.

– Parlez-lui donc, cela m’amusera.

– Tout justement, Pâquerette semblait attendre un mot de moi… Pâquerette, je disais à la princesse que vous êtes un monstre.

– Je le sais bien.

– Comment avez-vous pu trahir un si galant homme ?

Pâquerette ne fut pas touchée du tout ; elle se mit à rire et me répondit :

– Autre temps, autre chanson. Ça m’ennuyait de chanter toujours la même chose. Et lui donc, quelle symphonie sempiternelle ! Voyez-vous, il y avait là-dedans trop de pot-au-feu.

– C’est cela, petite misérable ; il vous a fallu de la soupe à la bisque ; mais je suis sûr qu’au fond vous regrettez votre violon.

– Pas pour deux sous ! D’ailleurs, il m’embête toujours ; plus nous sommes séparés, plus il court après moi.

– Encore !

– Tenez, je viens de le voir à deux pas, qui se cache derrière un pilier. »

Là-dessus, Pâquerette s’envola. La princesse comprit tout de suite le chagrin du mari.

– Parlez-lui donc, me dit-elle.

Nous nous avançâmes vers lui.

Il était pâle comme la mort, son œil cave jetait des éclairs, l’orage grondait dans son cœur.

– Que faites-vous ici ? lui dis-je, comme pour lui reprocher sa lâcheté.

Il me répondit tout bas, pour n’être pas entendu de la princesse : « Je me torture. »

Et il m’échappa, comme un homme qui se cache de tout le monde.

VI

Je prenais une glace au Café Napolitain, en compagnie d’Albéric Second et d’Aurélien Scholl, qui éclataient en saillies. Mais, tout d’un coup, ils firent silence. Pâquerette était venue s’asseoir à côté de nous. « Une comédienne de province ! » leur dis-je, sans vouloir lui parler.

Mais elle ne fit pas de cérémonies pour nous demander de la faire entrer au Vaudeville, en m’affirmant qu’elle jouait comme un ange tous les grands rôles du théâtre.

– Vous faire entrer au Vaudeville, lui dis-je ; mais, si j’avais aujourd’hui quelque crédit, je ferais rétablir pour vous le Fort l’Évêque.

Mes deux amis me trouvèrent brutal envers une si jolie fille. Mais, tout à propos, le malheureux Bouquet passait sur le boulevard, car Pâquerette attirait toujours cette âme en peine.

La voyant si près de moi, il vint droit à elle. Il croyait que je le protégerais auprès de cette femme qui était toujours sa vie, de loin comme de près. « Pâquerette ! » dit-il en pâlissant.

Il ne put dire un mot de plus et tomba assis sur une chaise.

Je lui serrai la main pour le réconforter ; mais, au même instant, Pâquerette lui dit d’un air dégagé, avec la voix la plus glaciale :

– Monsieur, je ne vous connais pas !

À peu près comme elle eût dit à un pauvre : « Passez votre chemin ! »

Bouquet passa son chemin. Il leva la tête avec quelque dignité, il me dit adieu et disparut.

« Monsieur, je ne vous connais pas », était le mot de la mort pour son cœur.

Il demeurait alors rue Mazarine ; il voulut retourner chez lui pour écrire à sa mère qui l’attendait à Nevers.

Il n’écrivit pas à sa mère !

En passant sur le pont des Saints-Pères, il se promena quelques minutes, en proie à tous les désespoirs. Il regardait le ciel, puis la Seine, puis les femmes qui passaient, comme s’il devait revoir la figure de Pâquerette.

Tout à coup, il se pencha un peu plus et finit par tomber dans ce tombeau mouvant.

Il en était à ses dernières ressources. Sa mère ne recueillit que son violon, couvert d’un voilé noir !

Pâquerette porta le deuil en rose.

Arsène Houssaye

Merci de nous faire voyager dans le temps avec cette belle langue française du 19ème siècle. Le nom Houssaye m’a remémoré des récits militaires, écrits par le fils d’Arsène, Henri. 1814 et 1815 sont des chefs d’oeuvre (difficiles à trouver).

Merci, cher Bertrand, de cette indication. Je ne connaissais pas le fils, et l’on a bien envie de suivre avec lui les grandes campagnes napoléoniennes !

Très joli. Plein d’allant, et perfide à souhait.

La faute du narrateur est de ne pas avoir raccompagné son ami, après un tel affront. Mais alors il n’y aurait pas eu un tel finale…