Marianne Pierson-Piérard (1907-1981)

La vie de Marianne Pierson-Piérard (1907-1981) a été paisible : fille d’un père qu’elle admirait, Louis Piérard, écrivain et journaliste assez connu en Belgique, comblée par son mariage et sa vie de famille… Comme elle le confie elle-même à son éditeur, sur la manchette de son recueil Les Cloches d’Ostende (éd. Louis Musin, 1970) : « Quinze à vingt lignes sur moi-même, mon cher éditeur ! Mais où voulez-vous que j’aille les chercher ? Les gens heureux n’ont pas d’histoire… » Pas d’histoires sur eux-mêmes, peut-être, mais beaucoup d’histoires à raconter, dans le cas de cette femme de lettres belge insuffisamment connue hors de son pays, elle que son compatriote, le regretté René Godenne, décédé cette année, appelait « la Katherine Mansfield belge ». Compliment rare, pour ceux qui ont connu le pionnier des études sur la poétique de la nouvelle, mais rapprochement très approprié : Marianne Pierson-Piérard, admiratrice de la nouvelliste néo-zélandaise, a écrit sa biographie, La Vie passionnée de Katherine Mansfield (1979), qui lui a valu l’un des nombreux prix littéraires qu’elle a reçus, le Prix Charles Plisnier. Elle a d’ailleurs reçu également le Prix Katherine Mansfield – il existe, ce qui est réjouissant pour les amateurs de nouvelles que nous sommes – en 1981, année de sa mort, pour son recueil La Nuit de Verdun, et indirectement pour l’ensemble de son œuvre. Si elle a publié des romans, dont son premier, Millie, en 1938, ainsi qu’une pièce de théâtre, La Frangimani (1960), elle a consacré la plus grande partie de son talent à la nouvelle. Celle qui suit, « Le Revizor », est d’ailleurs lié au monde du théâtre, au sens propre puisqu’elle se déroule pour l’essentiel dans une salle de spectacles, et au sens figuré, puisqu’il s’agit du théâtre social et sentimental des apparences et des illusions, comme c’est souvent le cas chez Mansfield, et comme c’est précisément le cas dans la pièce éponyme de Nicolaï Gogol qui est jouée sur la scène, et qui donne son titre à la nouvelle. Dans cette pièce de 1836, l’auteur des Récits de Saint-Petersbourg – grand nouvelliste lui aussi – montrait justement un long quiproquo autour d’un jeune homme, comme dans la présente histoire qui se donne une tonalité autobiographique. Bel exemple de jeux de miroirs entre deux « comédies des erreurs », le tout assaisonné d’un humour doux-amer et, à la fin, petite réflexion mélancolique sur la vie, dans une perspective clairement féminine… De quoi s’initier à l’écriture tout en pudeur et en subtilité de Marianne Pierson-Piérard.

Michel Viegnes

LE REVIZOR

Je pouvais avoir environ quinze ans quand j’eus cette incroyable lubie : m’abonner à une semaine de théâtre russe, joué en russe. Je ne connaissais pas un mot de cette langue et, à part ma passion toute neuve pour Tolstoï que je découvrais par la lecture d’Anna Karénine, rien ne me désignait pour une telle performance.

On me donnait chez moi un peu d’argent de poche que, plutôt que de dépenser en friandises, comme les autres, j’économisais à Dieu sait quelles fins ? J’allais étonner mes parents, mes professeurs, mes compagnes de classe en employant mes économies à m’offrir le théâtre, et quel théâtre ! C’est le snobisme de l’adolescence, le besoin inhérent à cet âge sans âge, de se faire valoir d’une façon ou d’une autre. Je me croyais très intéressante à partir du moment où je m’imposais tous les soirs ces Gogol, Tchekhov, Tourgueniev et Pouchkine dont je n’avais encore jamais entendu parler. Je me trouvais là en compagnie de Russes authentiques, émigrés de l’ancien régime, ou de vrais amateurs de théâtre que l’incompréhension du texte ne rebutait pas, ou de snobs enfin, comme moi, devenus en vieillissant inguérissables.

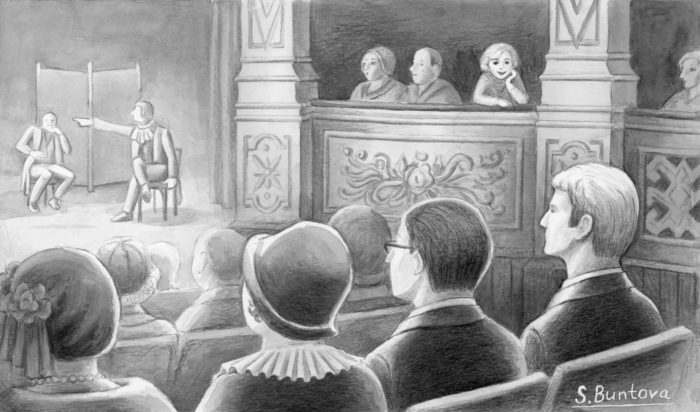

Toutes les places étant louées, on m’avait, pour mon modeste abonnement, reléguée dans le coin extrême d’une avant-scène, ce qui fait que je jouissais plus de la salle que du plateau. Mais que m’importaient les acteurs ! La langue russe coulait sur moi avec ses sonorités inconnues. J’y surprenais les quelques mots que je venais d’apprendre : karacho ! spassiba !… et je me donnais ainsi l’illusion de tout comprendre, soucieuse, en fait, que la salle entière, qui pouvait me voir installée dans cette avant-scène, me prît pour une initiée.

J’aperçus, dès le premier soir, au troisième rang des fauteuils d’orchestre, à deux pas de moi pour ainsi dire, un jeune homme extrêmement sympathique. Une sorte d’aura semblait émaner de toute sa personne. Il m’apparaissait clair dans une foule obscure. Clair, il l’était par son costume d’un gris léger, par ses cheveux blonds, par ses yeux limpides, mais plus encore par cette transparence d’âme qui se faisait jour sur ses traits. Il avait une figure si ouverte que je ne pouvais en détacher mes regards. Et le spectacle fut bientôt cantonné pour moi à ce fauteuil d’angle où brillait hors des feux de la rampe, par le seul éclat de son beau visage, ce jeune inconnu.

Troublé par mon insistance, il finit par me regarder, lui aussi.

Avant le lever du rideau, au moment des applaudissements, ses yeux croisaient les miens et j’en restais le souffle coupé.

Pendant la pièce, il ne se laissait pas distraire, alors que perdue dans l’admiration de son fin profil, je rêvais au personnage qu’il pouvait être. Russe, sans aucun doute, puisqu’il était si attentif au jeu des acteurs, puisqu’il riait aux bons endroits du dialogue. Il ne me restait donc qu’à lui trouver un nom. Sacha, Sachenka… Dès le deuxième soir, je l’appelais ainsi dans mon cœur, selon le nom qui revenait sur scène.

Aux entractes, je le fuyais. Pour rien au monde je n’aurais osé me trouver devant lui, debout au foyer, ou dans les couloirs. Mais, revenue à ma place, j’attendais impatiemment son retour, son regard qui me cherchait et le sourire furtif que bientôt il m’adressa.

Je me mis à l’aimer, si c’est aimer que de sentir son cœur battre à l’approche d’un être ? Dès que je le voyais glisser vers son fauteuil, mon cœur battait ; dès que son clair visage se tournait vers moi, il battait plus fort, et quand se dessinait ce fin sourire qui m’était destiné, je défaillais. Je savais pourtant déjà que jamais je ne l’approcherais, qu’il occuperait toujours, dans mon cœur, ce fauteuil à deux pas de moi, qu’il y aurait toujours entre nous cette foule et cette solitude, ce bruit et ce silence.

Le dernier soir (on jouait, je m’en souviens, le Revizor de Gogol), une compagne de classe m’accompagna. Des parents lui avaient cédé une place. J’étais fière de son adhésion à ma nouvelle religion : le théâtre russe ; ravie aussi de connaître enfin quelqu’un dans cette salle étrangère et de pouvoir, de ma place, lui faire des signes de connivence. Elle devenait, de ce fait, « ma grande amie ».

Le beau jeune homme clair s’en trouva tout intrigué, plus souriant, plus attentif à ma présence.

À l’entracte, au foyer, il put me voir babiller allègrement avec elle. Jolie, bien faite, élégamment vêtue, c’était une amie qui me faisait honneur.

N’étais-je pas triste en pensant que c’était là notre dernier soir ? Je ne sais plus. Peut-être vivais-je encore pleine de cet espoir qui s’enracine toujours au cœur des amoureuses et aveugle leur esprit.

Accompagnée d’une amie, d’une vraie jeune fille, je ne redoutais plus de me trouver devant lui et me pavanais à sa rencontre. Mon cœur toutefois trébuchait à sa vue. Nous nous sourîmes plus que jamais, sans qu’un geste, sans qu’un pas nous mît vraiment l’un en face de l’autre.

C’était décidément le jour des places cédées. Au second entracte, toujours accompagnée de ma « grande amie », je butais contre un vague copain, un gros garçon plein de faconde, pour lequel je n’avais qu’une sympathie mitigée. Il m’accrocha, nous accrocha, se fit présenter mon amie, voulut briller pour elle et ne nous lâcha pas de tout l’entracte. Il s’amusait de ce que j’avais pu venir tous les soirs à un spectacle auquel je n’entendais mot. Lui s’y ennuyait à périr et se réjouissait, disait-il, de nous avoir rencontrées. Pour éblouir ma compagne, il se lança dans une imitation grotesque du russe, ponctuant son galimatias de « Nitchevo » sonores qui faisaient se retourner les gens. J’étais horriblement gênée et redoutais, par-dessus tout, de voir apparaître mes amours. C’est avec soulagement que j’entendis la sonnerie qui nous séparait.

Au moment où je regagnais pour la dernière fois mon avant-scène, quel ne fut pas mon étonnement de voir le copain que je vouais quelques instants plus tôt aux cent mille diables penché sur le premier fauteuil du troisième rang des orchestres et parlant, oui… parlant à mon bel inconnu. Lui-même, le visage renversé, plus adorable que jamais souriait dans le vide sans plus songer à regarder de mon côté.

Je pensais qu’une chance incroyable me servait, que j’allais bientôt connaître son nom, le connaître ; qu’il n’était plus dans l’ombre de ma vie mais dans sa pleine lumière. J’en étais bouleversée.

Peut-être ai-je mis, malgré moi, trop de précipitation à fuir après le spectacle (j’étais comme chaque soir tenue par l’heure de mon autobus) ; peut-être avais-je, sans le savoir, peur de ce premier amour. Il y a dans toute vie des fuites inconsidérées. C’est comme si le destin vous poussait aux épaules.

Je ne vis personne à la sortie, ni ma belle amie, ni le gros copain, ni mon adorable jeune homme. Je m’en allais, obéissant aux Dieux obscurs, à moins que ce ne fût aux injonctions de mes parents.

Je reçus par la suite cette lettre que j’ai toujours gardée et que je retrouve aujourd’hui, après tant d’années…

« Où avez-vous disparu et pourquoi ne vous a-t-on pas vue à la sortie ? Nous vous avons cherchée en vain. Cette soirée mortelle m’a valu deux plaisirs, celui de faire la connaissance de votre amie et celui de retrouver un charmant garçon que j’ai connu en Angleterre, où nous apprenions tous les deux l’anglais. Lui aussi a été ébloui par votre amie. Que peut-on faire pour la revoir ? Je parle pour moi, car le beau Serge qui était venu voir ses parents exilés en Belgique est reparti pour Paris où il est professeur à l’école russe. »

Serge, j’avais au moins un prénom en pâture. J’aimais autant Sacha…

J’écrivis sur une carte postale : « Nitchevo » et l’envoyai à l’adresse du copain sans même signer. Je croyais faire preuve d’esprit. Je ne sais même plus si j’avais du dépit.

Mon amie, une compagne dont je m’étais aussitôt détachée parce que j’avais d’autres amitiés à cultiver dans ma classe, est aujourd’hui – je la rencontre parfois – une matrone disgracieuse qu’on ne peut pas avoir aimée… Et moi ? Inutile de me regarder dans une glace. Quelle que soit mon apparence physique, avec ma vie vécue et mes illusions perdues, je suis toujours cet ingrat tendron qui se croit irrésistible dans le coin d’une avant-scène et qui voit fleurir l’amour dans l’obscurité d’une salle de spectacle.

Le temps a beau passer, nous ressemblons toujours à toutes celles que nous avons été et nous mourrons sans nous être départies d’une seule de nos ombres.

Marianne Pierson-Piérard