Jacques Sternberg (1923-2006)

Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais ! »

Charles Baudelaire, À une passante

Parmi les nouvellistes belges du XX° siècle, Jacques Sternberg (1923-2006) est certainement celui qui laisse la production la plus considérable : vingt-deux recueils de 1944 à 2006 (dont certains illustrés par son compère Roland Topor), un millier de textes qui exploitent trois grandes veines : – un fantastique fondé sur la donnée insolite absolue : une femme dépose ses yeux dans la sébile d’un aveugle, une femme possède une si belle voix que l’horloge parlante lui demande un rendez-vous… – une science-fiction dans la tradition de la nouvelle spéculative des années 1970, soit la dénonciation politique d’une société déshumanisée, la terre étant devenue un repoussoir : lorsque les rats sortent en masse de leur tanière, ils s’empressent de rentrer sous terre parce qu’ils ne supportent pas la pollution… – un quotidien qui refuse le social pour basculer dans la recherche du singulier, de l’insolite à nouveau : au moment de se marier, une femme fait graver sur sa bague la date de son divorce… Mais l’œuvre se définit en premier lieu par cette particularité : la pratique de la brièveté poussée à l’extrême : quelques pages, quelques lignes même : quatre cent quatre-vingts textes d’une à dix lignes, quatre cent trente-trois d’une à dix pages : « Il avait un tel souci de ne pas causer de dérangement qu’il referma la fenêtre derrière lui, avant de se jeter dans le vide du haut du sixième étage. » Pareille recherche du bref, de l’ultra-bref, s’accompagne d’une pratique de la chute, ce procédé que refusent tant de nouvellistes du XX° siècle. Jacques Sternberg incarne là l’image d’un écrivain qui a choisi un genre qui n’a rien à voir avec celui du roman : « Je ne vibre vraiment qu’en écrivant des nouvelles – avec chutes et sujets bien précis et je naufrage généralement au cours d’un roman. D’ailleurs, je n’en lis presque jamais, je m’y ennuie » a-t-il osé écrire !

Loin de ces images habituelles que l’on donne de l’auteur – c’est pourquoi il m’a semblé intéressant de le faire savoir – Le Trajet relève d’une veine qui fait l’objet de deux recueils : Histoires à dormir sans vous (1990), Histoires à mourir de vous (1991) : des histoires d’amour, des histoires de désir, teintées toutes deux d’un érotisme sans fard, des histoires de rencontres fulgurantes, des histoires de rencontres manquées comme ce Trajet qui voit un homme et une femme passer à côté de leur vie : « Agathe n’oubliera jamais cette rencontre manquée. Qui changea en réalité toute sa vie. Parce elle avait été manquée, justement. »

René Godenne

La rédaction d’Onuphrius remercie vivement M. Jean-Pol Sternberg de l’autorisation qu’il lui a donnée de reproduire la présente nouvelle.

LE TRAJET

Ne me déplaçant qu’en Solex depuis bien des années, je ne prenais jamais le métro. Sauf quand il pleuvait sans interruption comme ce matin d’été.

Il devait être environ 10 heures quand je dus courir pour m’engouffrer dans un wagon juste avant la fermeture des portières et je trouvai une place assise, la dernière, en face d’une jeune femme que, dès les premières secondes, je regrettai de ne pas avoir rencontrée dans un café, un restaurant ou un train ; n’importe où en somme, mais pas dans ce lieu clos où tous semblaient n’avoir qu’une seule distraction : scruter, épier les autres voyageurs. Tenter d’aborder une inconnue dans ces conditions avait quelque chose d’un jeu improvisé pour des spectateurs que cela ne regardait pas. Et de toute façon, le métro, plutôt qu’un lieu de rencontres électives, évoquait plus simplement le morne paradis du tripotage aux heures de grosse affluence.

Je n’aurais certainement pas remué toutes ces pensées dérangeantes si la femme jetée par le hasard en face de moi, inaccessible et pourtant à portée de mes mains, ne m’avait pas troublé, au premier regard, avec une inquiétante intensité. Elle n’était pas particulièrement belle, ni même très insolite, mais tout son visage exprimait une poignante et calme lassitude, contredite par un regard vibrant de lucidité, de sombre ironie aussi. Et elle avait aussi une façon alanguie de suggérer son corps à travers les creux ou les renflements de son léger imperméable qui lui donnait une présence presque dérangeante, comme si on pouvait la soupçonner de ne rien porter en dessous de ce vêtement, ce qui n’était pourtant visiblement pas le cas.

Je la regardais sans trop d’insistance mais également sans avoir l’air de l’ignorer, elle savait qu’il en était ainsi ; et même si elle mettait une certaine application à suivre le fascinant paysage de tuyauteries, je voyais que, par moments très brefs, non dépouillés de vibrations, elle aussi me regardait en douce. Et surtout, je sentais avec une évidence de plus en plus nette que non seulement cette inconnue m’attirait fort insidieusement, mais aussi qu’elle me répondrait si je lui adressais la parole, que quelque chose se nouerait entre nous.

Je demeurais immobile pourtant, muet, indécis, déstabilisé, pris entre plusieurs velléités, sans trop savoir comment agir. Aucune phrase imprévue ne me venait à l’esprit. Rien de spontané non plus. Je cherchais, énervé par le fait implacable que le trajet se raccourcissait de seconde en seconde, qu’il ne me restait plus que peu de temps pour tenter quoi que ce fût.

Et je devais descendre à la station en bas des Champs-Élysées, j’avais un rendez-vous dans une maison de production, celui que j’attendais depuis un an. Un metteur en scène très connu m’avait commandé un scénario, il avait enfin trouvé un producteur et nous allions signer notre contrat.

Je ne pouvais pas arriver en retard à ce rendez-vous, je devais donc descendre à une station bien précise alors que la ligne de métro s’étirait jusqu’à une des portes les plus lointaines du centre. Ce qui me força à prendre une décision. Si la jeune femme descendait en même temps que moi, je l’aborderais. Il y avait finalement au moins une chance sur deux de la voir sortir à ce carrefour, l’un des centres nerveux de la capitale. Mais si elle allait plus loin, je ne pourrais pas la suivre, me laisser entraîner de station en station. Et en arriver à manquer l’heure d’une entrevue tellement attendue pour l’espoir d’une aventure aussi hypothétique.

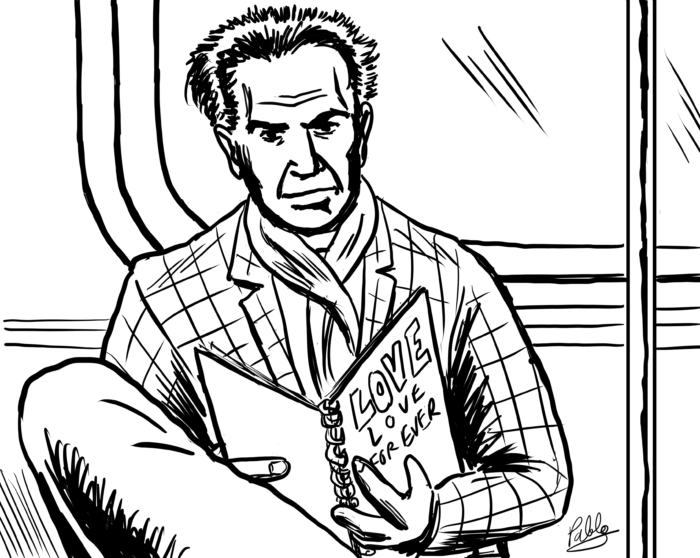

C’est alors que j’eus une idée qui amorçait en réalité une curieuse astuce d’approche à la fois discrète, silencieuse, et certainement assez inattendue. Je tenais en effet sur mes genoux un des exemplaires photocopié de mon scénario, broché sous une couverture qui mentionnait simplement le titre du film en lettres violettes sur fond noir goudron, sans aucune mention d’auteur. J’attendis le moment de capter à coup sûr le regard de l’inconnue et très lentement je retournai vers elle le manuscrit pour qu’elle puisse lire : LOVE, LOVE FOR EVER.

Je luis faisais confiance, j’étais presque persuadé que sa réaction ne serait ni tapageuse ni même démonstrative. Elle n’éclata pas de rire, ne fut ni exagérément surprise ou flattée ni choquée bien sûr. Simplement, elle esquissa avec une douceur tamisée un demi-sourire qui pouvait exprimer beaucoup de choses confuses et surtout une narquoise curiosité en attendant la suite des événements.

Qui se précipita quand je compris que j’allais arriver à destination. Je faillis lui griffonner sur un bout de papier un numéro de téléphone où elle pourrait me joindre, il me restait à peine le temps de le faire, j’hésitai trop longtemps et me résignai en me disant que, sans doute, elle aussi descendrait à cette station et que, dès lors, lui parler s’imposerait avec la logique des évidences.

Mais je perdis toute contenance, je sentis tout mon corps devenir une mécanique et mon cerveau une sorte d’éponge molle quand je réalisai que je quittais ma place alors qu’elle restait clouée à la sienne. Déjà les portières s’ouvraient, je me retournai pour jeter un dernier regard à la jeune femme. Et c’est avec une certaine incrédulité, une incroyable inertie, que je la vis m’adresser une moue de déception, puis ses mains ouvertes se soulevèrent un instant pour mimer, elles aussi, un geste de regret. Si lent si triste, comme si elle avait exprimé de tout son corps pourtant immobile un « Pourquoi ? » plus déchirant que si elle l’avait crié.

En automate hagard, j’étais déjà sur le quai quand la force de percussion de son geste à peine esquissé m’explosa à travers tout le corps. Je ne compris pas seulement ce qu’il signifiait, mais tout ce qu’il mettait en cause.

Le temps de me ressaisir, de vouloir me ruer dans le wagon pour revenir en arrière, les portières s’étaient refermées et la rame s’enfonçait dans les ténèbres, à tout jamais.

Je n’oubliai jamais le subtil déroulement de cette rencontre sans un mot qui bascula sans la stupide mollesse d’un acte manqué. Il me passa en film dans le regard pendant bien des mois, puis s’estompa, ne s’effaça jamais et s’enfonça dans les sables mouvants des souvenirs nostalgiques. Je ne connus même pas le nom de la jeune femme du métro, je ne la revis jamais.

Elle s’appelait Agathe.

Il serait vain de prétendre deviner comment la vie d’Agathe aurait évolué si elle avait fait la connaissance de l’homme aperçu un matin dans le métro. En revanche, il est plus simple de dire ce que fut la vie d’Agathe sans cet inconnu entrevu par hasard. Ou plus précisément, ce qu’elle fut parce que tous deux manquèrent cette rencontre qui avait été sur le point de se concrétiser.

Ce matin d’été pluvieux, Agathe revenait des beaux quartiers de Boulogne où il y a plus de jardins que de trottoirs. Elle avait passé la nuit dans la petite maison très provinciale que possédait son amant. Elle le connaissait depuis quelques mois et n’avait jamais été vraiment amoureuse de lui.

Elle travaillait sans grande conviction comme lectrice d’une maison d’édition quand elle l’avait rencontré au hasard d’un cocktail. Il gagnait beaucoup d’argent dans des affaires dont il ne parlait presque pas. Il avait aimé Agathe dès le premier regard et, dans le courant du premier mois de leur liaison, il lui avait demandé de quitter son travail alors qu’elle ne vivait pas constamment avec lui. Il n’aimait pas les femmes trop préoccupées par leur vie professionnelle ; quant à elle, elle détestait lire pour de l’argent des manuscrits qu’elle trouvait idiots ou illisibles.

Tout semblait donc s’emboîter pour le mieux. Apparemment du moins.

L’homme qui avait choisi Agathe était dans la force de l’âge, la quarantaine, alors qu’elle frôlait la trentaine et ses aventures amoureuses duraient rarement plus de quelques mois. Il était séduisant, plutôt humble pour un homme à qui tout réussissait, fort et faible, peu cultivé mais pas stupide, généreux, pas du tout égocentrique, et fasciné par Agathe dans tous ses états, toutes ses contradictions et toutes les situations même les plus quotidiennes. Mais, en revanche, lui ne la fascinait pas, elle l’aimait bien avec une constance modérée, sans plus.

Et, ce matin-là, en prenant le métro pour rentrer vers la République dans son modeste deux pièces, elle trouvait justement que les choses étaient sans doute allées trop loin avec cet homme qui ne lui inspirait aucun élan, aucun sentiment perturbant, aucune marée sexuelle. Mais elle était assez peu disposée à prendre une quelconque décision, elle se sentait un peu veule, mollement emportée entre deux eaux tièdes, et si peu avide de reprendre un emploi.

Elle eut la bizarre sensation de basculer dans une lucidité retrouvée quand, sur le coup de 10 heures, cet inconnu vint s’asseoir juste en face d’elle, presque genoux contre genoux. Elle fut immédiatement frappée, non par son visage qui n’avait rien de très saisissant, mais par son regard ironique et fiévreux, sa vitalité qui trahissait autant d’angoisse que de rage de vivre, sa fébrilité de gestes et d’expressions. Le hasard faisait rarement aussi bien les choses, il n’y avait plus que cette place de libre et c’était la première fois qu’elle prenait cette ligne : elle appelait toujours un taxi pour rentrer chez elle, mais par ce jour de pluie elle n’en avait trouvé aucun.

Les sourdes vibrations qu’elle ressentait en l’observant à la dérobée, elle savait que lui aussi les percevait en la dévisageant beaucoup plus franchement. Elle était persuadée qu’à un moment ou un autre, il l’aborderait aussi ouvertement. Elle le souhaitait. Cet homme dont elle ne savait rien lui semblait un frère de race, un être de sa famille élective, quelqu’un qui pouvait jouer dans sa vie un rôle de choc, désaxant ou exaltant. Quelqu’un qui, de façon positive ou négative, pouvait changer quelque chose, apporter ou enlever autre chose. Alors que son amant si constamment remis en question ne pouvait être qu’une dérive dans le raisonnable, l’étale, le rentable, le stabilisant.

Elle se sentit tellement excitée quand cet inconnu mit au point sa drague muette qu’elle serra les cuisses sur son slip qui s’humidifiait et fut sur le point de jouir, plus silencieusement encore. Et quand le même homme si déterminé, si stratège, si inventif, perdit soudain, inexplicablement, son sang-froid jusqu’à ne pas trouver comment lui adresser la parole, ne même pas lui laisser un bref message, pour se lever et descendre à la station attendue, elle demeura frappée de stupeur, en croyant à peine ses yeux, incapable de la moindre réaction, à part un vague et maladroit appel de regret, presque un misérable geste de détresse. Qu’il eut le temps de capter, mais en vain puisque la rame venait de se mettre en marche.

Agathe n’oublia jamais cette rencontre manquée. Qui changea en réalité toute sa vie. Parce qu’elle avait été manquée, justement.

Si Agathe ne s’était pas retrouvée, par hasard, face à cet inconnu, elle aurait rompu avec son amant quelques semaines plus tard, poussée par sa panique de la tiédeur, d’une liaison sans fièvre et sans dérapages. Souterrainement, elle avait déjà pris sa décision.

Mais cette rencontre avortée qui aurait dû, elle le savait, déboucher sur une aventure la laissa hébétée et démissionnaire, soudain lâche et vidée de toute vitalité. Résignée, en somme.

Quelques jours plus tard, elle fit exactement le contraire de ce qu’elle avait décidé : au lieu de rompre avec son amant, elle alla vivre dans sa ravissante maison de Boulogne comme il le lui demandait depuis le premier jour. La maison d’édition où elle avait travaillé la regrettait et lui proposa un poste plus intéressant, mais elle le refusa puisqu’elle était entretenue, ce qui lui paraissait, faute de désir essoufflant, une raison plausible de rester avec un homme.

Au début de sa nouvelle vie, se sentant en sécurité, bien enlisée dans le morne et l’assuré, elle eut la tentation d’oublier son inconnu avec un autre inconnu, mais elle était assez lucide pour savoir que l’on ne trouvait le déclic passionnel qu’au moment où on ne pensait pas du tout à le chercher. Plus tard, elle eut quelques aventures plutôt décevantes qui ne lui servirent ni de revanche sur le sort ni de remède contre la monotonie équilibrée de sa liaison avec un homme qui faisait plutôt mieux l’amour que ses amants de passage.

Deux ans plus tard, elle l’épousait. Elle attendait d’ailleurs un enfant qu’elle désirait un peu alors qu’elle avait toujours juré sur la tête de sa mère qu’elle ne deviendrait jamais mère. Elle en eut même un deuxième alors qu’elle venait d’avoir trente-cinq ans. Tout cela occupa non seulement la plus grande partie de ses journées, mais pas mal d’années. De toute façon, Agathe n’était jamais désœuvrée, lire, rêver, écouter de la musique, marcher lui suffisaient et elle ne s’ennuyait jamais avec elle-même. Depuis longtemps, elle ne ressentait plus le besoin d’affronter la névrose de la capitale et préférait son quartier rustique aux autres. Elle vivait repliée sur elle-même, faisait son temps en marge du temps des autres, ni heureuse ni malheureuse, en veilleuse au gré des années qui passaient, la fanaient peu à peu, l’éteignaient du bout des heures, presque tendrement.

Après sa rencontre dans le métro, elle s’en souvenait parfaitement, durant quelques mois, elle s’était dit qu’un jour elle verrait éclater dans les programmes un film appelé Love, love for ever. Elle se disait qu’alors elle connaîtrait le nom du scénariste et tenterait de le joindre. Curieusement, intuitivement sans doute, elle avait toujours su que l’homme rencontré ne pouvait être qu’un écrivain, l’auteur du scénario, et pas le metteur en scène, encore moins le producteur ou l’un des acteurs.

Mais elle ne vit jamais ce titre s’inscrire sur une affiche et se dit que l’affaire ne s’était pas faite. Elle se trompait. Le film avait été programmé, il eut même beaucoup de succès, mais le titre initial déplaisait aux producteurs. On l’avait changé juste avant la sortie du film.

Jacques Sternberg

(Extrait d’Histoires à dormir sans vous, 1990)

Et, ce matin-là, en prenant le métro pour rentrer vers la

République dans son modeste deux pièces, elle trouvait justement que les choses

étaient sans doute allées trop loin avec cet homme qui ne lui inspirait aucun

élan, aucun sentiment perturbant, aucune marée sexuelle. Mais elle était assez

peu disposée à prendre une quelconque décision, elle se sentait un peu veule,

mollement emportée entre deux eaux tièdes, et si peu avide de reprendre un

emploi.

Elle eut la bizarre sensation de basculer dans une lucidité retrouvée quand, sur le coup de 10 heures, cet inconnu vint s’asseoir juste en face d’elle, presque genoux contre genoux. Elle fut immédiatement frappée, non par son visage qui n’avait rien de très saisissant, mais par son regard ironique et fiévreux, sa vitalité qui trahissait autant d’angoisse que de rage de vivre, sa fébrilité de gestes et d’expressions. Le hasard faisait rarement aussi bien les choses, il n’y avait plus que cette place de libre et c’était la première fois qu’elle prenait cette ligne : elle appelait toujours un taxi pour rentrer chez elle, mais par ce jour de pluie elle n’en avait trouvé aucun.

Jacques Sternberg

(Extrait d’Histoires à dormir sans vous, 1990)