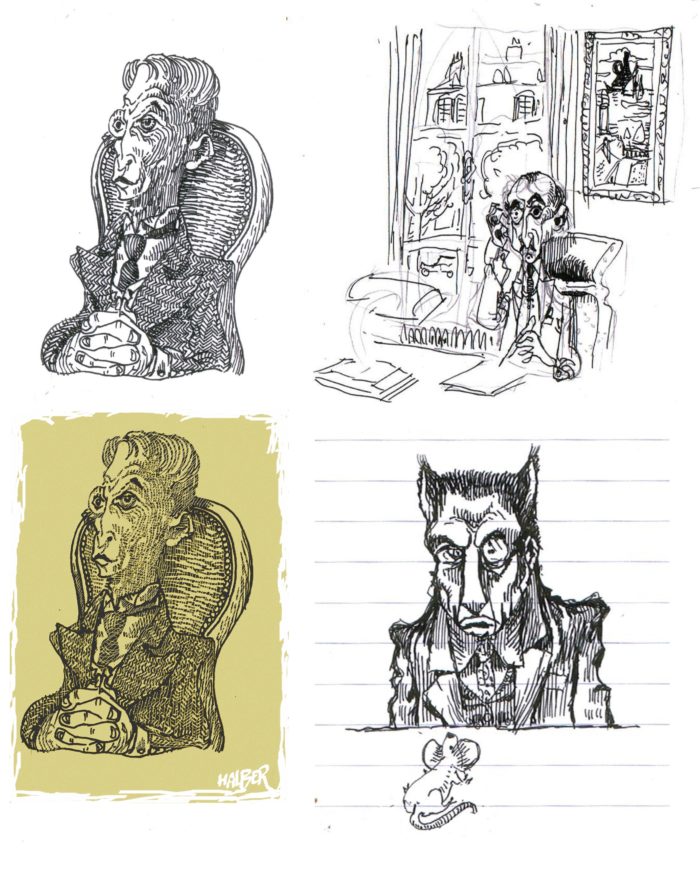

Albert Laberge, le sublime marginal

Considéré par de rares commentateurs, mais parmi les meilleurs, comme le plus important nouvellier du Québec, tout en étant le plus méprisé en son temps, Albert Laberge fait figure d’exception dans le champ de la littérature québécoise. Né en 1871, fils de cultivateur, il étudie au collège classique Sainte-Marie de Montréal d’où il est renvoyé en 1892. Déjà rebelle, grand lecteur, entre autres des naturalistes (Zola, Maupassant, Huysmans…), tous à l’Index à l’époque, il est à la veille de se mettre à la rédaction de son roman La Scouine, commencé en 1903 et publié en 1918 à compte d’auteur. Le livre fait scandale auprès du clergé dominant et des élites catholiques. On l’accuse contre tout bon sens de pornographie. C’est que l’œuvre prend le revers de la pratique dominante et sacro-sainte du « roman de la terre » : au lieu de chanter les beautés de la vie sur la terre autour du clocher, il en fait une parodie qui confine à de l’anti-terroir. Cela ne l’empêchera pas de devenir journaliste à La Presse de 1896 à 1932, d’abord comme chroniqueur sportif puis affecté à la culture et aux arts.

Une fois à la retraite, il se met sérieusement à l’écriture. Il publiera, toujours à compte d’auteur entre 1936 et 1955, neuf recueils de récits et nouvelles, en plus de plusieurs recueils de portraits de journalistes, écrivains et artistes. Dès 1936, il en publie deux : Quand chantait la cigale et Visages de la vie et de la mort. Comme leur titre respectif l’indique, le premier adopte un ton bucolique, champêtre et autobiographique, Laberge prenant plaisir à évoquer en de brefs récits ses séjours estivaux à sa petite maison blanche à Chateauguay, en banlieue de Montréal. Le deuxième recueil donne le ton à six des sept recueils qui vont paraître de 1942 à 1953, où la peinture de la misère et de la mort prévaudra. Il intitulera de manière presque antithétique son avant-dernier recueil de nouvelles (mais pas de récits) Images de la vie, car toute sa vie il a voulu simplement, loin de toute gloire, donner à lire justement des images de la vie, cette aventure qui finit toujours mal. La grande majorité de ses dizaines de nouvelles débouche en effet sur l’envers de la vie, soit sa fin, le plus souvent horrible. Toujours et inlassablement, nourri par un pessimisme foncier (il lit avec délectation Schopenhauer), il dépeint des êtres perdus, pauvres, en campagne comme en ville. Des parcours de vie qui se terminent tous mal : maladie mortelle, suicide dû au découragement, la perte de tout…. Une panoplie de gens misérables dont les malheurs sont à fendre l’âme. Presque aucune nouvelle n’a une fin heureuse. Tout s’en va à vau-l’eau, peu importe qui on est ou d’où l’on part dans la vie. Voyant large, Laberge ne se limite d’ailleurs pas aux frontières du Québec ni à la campagne, faisant flèche de tout bois.

Dans Scènes de chaque jour, il offre à l’occasion des intrigues internationales, des riches allant en excursion sur des bateaux de croisière ; mais là encore, personne n’est heureux. Les personnages ratent tous quelque chose, l’amour, la fortune. Il y a aussi des scènes de prostituées misérables qui contaminent leurs clients, boivent, s’empoisonnent avec de mauvais alcools. Certains personnages, tant hommes que femmes, sont méchants, sans cœur, avares et toujours portés à ne rien faire pour aider les miséreux et les misérables.

Si la plupart des personnages de ses nouvelles sont des Canadiens, on y trouve aussi des Américains, comme dans « Fait divers » : un boxer en fin de carrière devient presque aveugle. Il demeure sans le sou, son revenu ayant été mangé par sa femme, une pimbêche qui le méprise et qui, après une défaite amère, lui fait une scène, le traite de singe ; lui, en colère, la tue, prêt à mourir pour meurtre tant sa vie n’a plus de sens. Ailleurs, c’est la Russie littéraire qui est évoquée. Ainsi dans « Le colporteur et son cheval », le narrateur dit qu’il transcrit un fait divers lu dans le journal : « J’estime que cette page pourrait prendre place dans un volume d’Anton Tchékhov ou autre écrivain russe. » Il s’agit de l’histoire d’un homme que sa femme trouve pendu dans la stalle du cheval que l’homme venait de perdre. Il ne pouvait vivre sans sa bête chérie.

Les lecteurs noteront que la nouvelle choisie pour ce numéro d’Onuphrius fait exception à la règle, tout en la confirmant. « Monsieur le président » n’a pas de chute tragique ou catastrophique, mais elle porte en elle le potentiel ironique et parodique de l’ensemble de l’œuvre, car elle constitue une charge à fond de train contre la bêtise humaine, au plus haut comme au plus bas niveau de la société.

Une rupture survient après Le dernier souper, recueil de 1953, au titre éloquent et pathétique. Laberge renoue en effet en 1955 dans Hymnes à la terre avec le ton bucolique et autobiographique de 1936, où il chante à nouveau les beautés de la vie, surtout les fleurs de son jardin à Chateauguay, Dans « Heures d’extase », il se confie sans ambages : «À quatre-vingts ans, devant les roses qui encadrent les deux côtés de ma maison blanche, j’ai goûté cet après-midi toute la joie qu’un être humain peut éprouver sur la terre. » S’il n’est pas virulent envers le clergé, lui qui a perdu la foi vers la fin de l’adolescence, il évoque avec grâce cette réalité. Dans « Le jeune prêtre », il dépeint aimablement un « jeune prêtre [à l’]âme sereine, [qui] n’a jamais lu et ne lira jamais les strophes d’Omar Khayyam, mais [qui] chaque jour, fidèlement, ressasse les pages latines de son bréviaire. Rien ne peut le troubler. […] Moi, je n’en demande pas tant. Je goûte la beauté et le charme de chaque heure et je partirai satisfait et content. » Dans « Réflexions » il abordera de front ce que d’aucuns auront à vivre lors de la Révolution tranquille, soit l’abandon des dogmes catholiques : « L’on a empoisonné mon enfance avec la crainte de l’enfer et des châtiments éternels. Aujourd’hui, toutefois, délivré de ces vaines terreurs, je peux vivre en paix les jours de ma vieillesse. Et j’ai renoncé sans regret aux célestes récompenses, aux chimériques paradis. »

Cet immense marginal, menant une belle vie, en inventant d’horribles dans ses nouvelles, et heureux malgré tout de vivre loin des gloires que l’écriture conférait à l’époque à nos illustres écrivains, aura donné le meilleur de lui-même pendant plus d’un demi-siècle. Il meurt en 1960, à quatre-vingt-neuf ans, tout juste à l’aube de la Révolution tranquille, qu’il aura préfigurée à sa façon par son attitude iconoclaste et sa liberté d’écrivain sans pitié pour tout ce qui peut être dogmatique. Et même si l’on comprend que son œuvre est noire à l’excès, rien n’excuse qu’on la maintienne encore dans l’enfer des bibliothèques et de la culture québécoise. Ce n’est point Mozart, mais « Zola qu’on assassine » ; et l’on aurait envie de publier, mutatis mutandis, un autre J’accuse.

Michel Lord

MONSIEUR LE PRÉSIDENT

Monsieur Emmanuel Ramon, président de la Banque de Copahu, arrive dans sa somptueuse limousine à l’imposant édifice de cette puissante institution financière. Sa mince et étroite personne engaînée dans un pardessus gris clair, parfaitement immobile, il fait songer à un mannequin que l’on aurait déposé sur les moelleux coussins. Il y a cependant en lui quelque chose de bizarre, quelque chose qui attire tout de suite l’attention. Ce sont ses yeux vagues, égarés, fous.

Conduite par un chauffeur en élégante livrée, la voiture arrête exactement devant le portique de la maison. Avec des gestes mesurés, précis, celui-ci descend de son siège, ouvre la porte pour son distingué patron, la referme après qu’il est sorti et traversant le trottoir, ouvre celle de la banque. Il laisse passer monsieur le Président puis bondit vers l’ascenseur et presse le bouton électrique donnant le signal convenu pour que la cage descende immédiatement si elle n’est pas déjà au rez-de-chaussée.

Au troisième étage où se trouve le bureau de monsieur Emmanuel Ramon se tient un employé en uniforme. Dès qu’il le voit apparaître, il fait un respectueux salut puis ouvre la porte de la vaste pièce dans laquelle il préside aux destinées de la Banque de Copahu. Lorsque le patron passe devant lui, l’employé en uniforme incline profondément la tête et entre à sa suite dans le bureau. Dévotieusement, comme un servant de messe, il prend la canne de monsieur le Président et la dépose dans un grand vase en cuivre doré. Ensuite, il l’aide à enlever son pardessus et l’accroche à la patère. Après une autre révérence, il se retire.

Resté seul, monsieur le Président s’installe devant son pupitre, met son lorgnon et parcourt le journal apporté là quelques minutes auparavant. Soudain, il pèse sur un timbre électrique. Sa secrétaire qui occupe un petit bureau attenant au sien arrive. – Mademoiselle, appelez donc Madame Ramon. Un moment après, une minuscule lueur verte s’allume sur le pupitre de monsieur le Président. Celui-ci prend le récepteur du téléphone à côté de lui.

– C’est toi, ma chère. Tu vas bien ?

– Oui ? J’en suis très heureux. Et il n’y a rien de nouveau ?

– Tu sais, il ne faudra pas oublier de faire sortir le chien. Il ne faut pas qu’il fasse pipi sur les tapis.

– Je sais que tu es une femme de précautions et que tu penses à tout. Et qu’est-ce que tu fais cet après-midi ?

– Ah ! tu accompagnes Ninette à une séance d’essayage chez un tailleur. C’est très bien ça. Mais sa mère, que fait-elle donc ?

– Elle va au bridge chez madame Brunet. Trouves-tu que ce sont des gens vraiment distingués ces Brunet ? Des personnes de notre monde ?

– Réellement, il y aura tant de grandes dames qui seront là ? Et Ninette chez quel tailleur la conduis-tu ?

– Chez Faubert ? Ce nom-là me paraît commun. Pourquoi ne vas-tu pas chez Braun ? Il a une clientèle de gens riches. Puis, j’y pense, si Ninette va pour un essayage chez le tailleur, que fais-tu de sa leçon privée ? Tu sais elle a cinq ans et demi et il ne faut pas négliger son instruction.

– Oh ! tu diras à Mlle Fréchette de revenir à quatre heures et demie. Alors, elle aura son cours de quatre heures et demie à cinq heures et demie. Dans ce cas, dis bien à Mlle Fréchette qu’elle revienne exactement à l’heure que tu lui indiqueras. Tu sais, ces professeurs privés sont bien négligents ; souvent ils abusent de notre bonté. Je voulais te dire aussi, celle-là, sa toilette laisse à désirer. L’autre jour, elle avait des souliers dont les talons étaient usés et un manteau défraîchi. Pour tout dire, elle avait presque l’air d’une pauvresse. Tu sais, je ne dis pas ça pour critiquer. Je ne voudrais pas qu’elle porte des toilettes comme les tiennes, mais ça ne nous fait pas honneur de la voir si chichement mise ; les gens qui la voient entrer chez nous s’imaginent peut-être qu’on ne la paie pas.

– Du moment que tu me dis que c’est un bon professeur et que Ninette fait des progrès, moi je suis satisfait. Bon, à ce soir.

Il n’y avait que quelques minutes que monsieur Emmanuel Ramon avait terminé son intéressante conversation avec sa chère moitié et il se grattait les profondeurs de l’oreille droite avec l’ongle de son petit doigt, lorsqu’on frappa à la porte de son sanctuaire.

– Entrez, fit monsieur le Président de sa petite voix flûtée.

– Bonjour, monsieur le Président.

– Bonjour, monsieur le gérant. Prenez donc un siège.

– Merci, monsieur le Président. Je sais que vos minutes sont précieuses et je n’abuserai pas de votre amabilité. Je suis simplement venu vous soumettre un cas spécial.

– De quoi s’agit-il ?

–Voici. Nous avons dans notre personnel un employé du nom de Ludger Ledoux. Il est depuis dix-neuf ans à la Banque de Copahu. Or il est malade depuis quelque temps et le médecin déclare qu’il lui sera impossible de reprendre le travail. Il est fini. Ce garçon est le seul soutien de sa mère. Alors, dans les circonstances, il demande à prendre sa retraite avec une pension. Que dites-vous de cela, monsieur le Président ?

– Monsieur le gérant, une seule question. Que disent les règlements de la Banque de Copahu ?

– Les règlements disent que pour avoir droit à une pension, l’employé doit avoir été pendant vingt années consécutives au service de la Banque de Copahu.

– C’est là une réponse claire, catégorique. Alors, puisque vous connaissez les règlements et que vous êtes ici pour les faire observer, pourquoi vous adresser à moi ? C’est là une chose qui est exclusivement de votre ressort. Vous êtes lié par ces règlements. Voudriez-vous que moi, le Président, qui suis sensé vous donner l’exemple, je les brise ? Mais ce serait là le désordre, l’anarchie. Moi-même comme le plus humble des subalternes, je suis soumis aux règlements. Rappelez-vous, monsieur le gérant, que les règlements de la Banque de Copahu ont été élaborés, discutés et adoptés par les directeurs fondateurs après de longues et mûres considérations. Ils ont été faits pour assurer son bon fonctionnement et pour la réussite du but pour lequel elle a été fondée. Ce qui fait la force de la Banque de Copahu ce sont ses règlements. Les enfreindre, c’est travailler contre son parfait fonctionnement.

– Mais, monsieur le Président, ce sont de sages règlements, je le reconnais avec vous et si j’ai voulu vous parler de la chose, c’était parce que c’est un cas spécial.

– Mon cher gérant, que ce garçon travaille encore pendant un an et la Banque de Copahu lui paiera une pension pour le reste de ses jours. Mais, vous comprenez que si la banque paie une pension pour dix-neuf ans de services, il n’y a pas de raisons pour qu’elle n’en paie pas pour dix-huit ans, pour dix-sept, pour seize ans. On ne s’arrêterait plus. Il faut être logique. Les règlements stipulent vingt ans de services. Alors, c’est vingt ans et non dix-neuf. Cela me paraît simple. Je sympathise avec ce monsieur Ledoux, mais les règlements sont là. Que deviendrait la Banque de Copahu s’il fallait marcher à l’encontre de ses règlements ? Elle s’acheminerait rapidement vers un désastre. Certes, je connais votre bon cœur, monsieur le gérant, mais il ne faut pas mêler les questions de sentiment avec les affaires. Ce sont des choses qui ne vont pas ensemble. S’il fallait se laisser guider par son cœur, la caisse de la banque serait bientôt vide. La banque n’est pas une entreprise philanthropique ; son rôle n’est pas de faire la charité, mais d’aider à assurer la prospérité du pays en aidant à développer le commerce, en faisant des prêts aux marchands, aux industriels, en leur facilitant les transactions. Personnellement, je souscris régulièrement lors des appels de nos institutions de bienfaisance, car j’ai un cœur moi aussi, monsieur le gérant, mais je dois veiller avec un soin jaloux à ce que les capitaux de la banque servent uniquement aux buts pour lesquels elle a été fondée. Monsieur le gérant, laissez-vous guider par les règlements, vous ne commettrez pas d’erreur et vous aiderez à assurer le succès et la prospérité de la banque qui vous paie votre salaire.

Convaincu par la logique impitoyable de monsieur le Président, le gérant fait un profond salut et se retire.

Non, cet homme n’a pas le sentiment de ses responsabilités, déclare monsieur le Président en se parlant à lui-même. Et il complète sa pensée et se dit que s’il n’était pas là avec son jugement lucide, avec son raisonnement si juste, s’il ne se dévouait pas comme il le fait aux intérêts de la puissante institution qu’il est chargé de diriger, celle-ci subirait le sort de tant d’autres entreprises qui, après un beau début sont tombées à rien.

Sur ce, il se rejette en arrière dans sa chaise et ses yeux vagues, égarés, fous, contemplent le plafond.

À une heure, monsieur Emmanuel Ramon s’en va manger une côtelette d’agneau au Bristol Grill en compagnie de son ami monsieur Brown de l’Empire’s Bank. Comme il souffre de l’estomac, au lieu du café et du whiskey de son compagnon, il prend deux verres d’eau de Vichy.

Monsieur le Président est à peine de retour à son bureau que l’on frappe timidement à la porte. L’un des commis entre.

– Pardon, si je vous dérange monsieur le Président, mais vous êtes le seul à qui je peux m’adresser dans la difficulté dans laquelle je me trouve.

– Qu’y a-t-il ? demande d’un ton glacial monsieur Emmanuel Ramon.

– Je vais vous expliquer, monsieur le Président. L’on veut me faire rembourser un montant de $84 avancé à un client de la banque qui refuse maintenant de remplir ses obligations.

– Un client a reçu $84 et il refuse de les rendre. Je ne saisis pas bien.

– Ce client est venu un jour et a demandé de faire certifier un chèque. J’ai consulté les livres et j’ai vu que cela était impossible parce qu’en lui consentant le montant requis, je me serais trouvé à mettre son compte à découvert. Il avait $58 en banque et il voulait obtenir $142. C’était un client de plusieurs années et, dit-il, il lui fallait absolument cette somme. Je ne pouvais toutefois me rendre à sa demande car je me serais rendu responsable de l’écart. Devant mon refus, il alla voir le gérant qui est une de ses connaissances et il revint avec son papier portant les initiales de celui-ci. Fort de cette autorisation, je certifiai le chèque. Mais, depuis ce temps, le client n’a pas déposé un sou et son compte accuse une dette de $84. Alors, c’est à moi qu’on s’en prend. J’ai déclaré que j’avais certifié l’effet après que le gérant eut approuvé la chose en y apposant ses initiales. Seulement, lorsque j’ai voulu donner la preuve de ce que j’avançais, j’ai constaté que les initiales avaient été effacées. Alors, comme le client qui a bénéficié de l’avance que la banque lui a faite refuse de rendre ce qu’il a obtenu, c’est à moi qu’on réclame l’argent, à moi qui n’ai fait que me conformer aux instructions que comportaient les initiales du gérant.

Monsieur le Président était visiblement ennuyé par cette histoire. Tout en écoutant le commis, il se grattait les profondeurs de l’oreille droite avec l’ongle de son petit doigt, puis interrompit cette occupation pour ajuster son lorgnon.

– Mon ami, finit-il par dire, voilà une histoire bien étrange, bien compliquée, bien bizarre. Le plus clair de la chose est que la banque perd $84 que vous avez avancées à un client…

– Après que le gérant eut mis ses initiales sur le chèque, interrompit l’employé.

– Mais vous reconnaissez que ces initiales n’apparaissent pas sur le chèque.

– Elles n’y sont plus ; elles y étaient. Quelqu’un les a effacées.

– Hum ! c’est grave cela. Qui les a fait disparaître ?

– Je l’ignore. Tout ce que je sais, c’est qu’elles n’y sont plus.

– Mais s’il n’y a pas d’initiales sur le chèque, vous êtes responsable de l’argent que vous avez avancé.

– Responsable ? Mais comment voulez-vous qu’avec mon petit salaire je rembourse $84 ?

– Ah ! c’est pour vous plaindre de votre salaire que vous êtes venu me voir. Si vous le trouvez trop faible pour les talents que vous possédez, tâchez d’améliorer votre situation. Peut-être serez-vous plus apprécié ailleurs.

Et de la main, monsieur le Président indique la porte à son visiteur pour lui intimer que l’entrevue est terminée.

Alors, devant ce geste et la remarque tranchante qu’il vient d’entendre, le commis comprenant qu’il devra payer pour l’imprudence commise par son supérieur ou pour sa fourbe complaisance, baisse la tête et sort.

Des importuns, rien que des importuns ! se dit à lui-même monsieur Emmanuel Ramon, comme le pauvre employé franchit la porte. Débarrassé de celui-ci, il se renverse dans son fauteuil et, les yeux vagues, égarés, fous, il contemple le plafond tout en continuant à se gratter l’oreille droite avec l’ongle de son petit doigt.

Pour finir la journée, monsieur le Président dicte deux lettres et les signe.

À cinq heures moins une minute, l’employé en uniforme que nous avons vu au matin, frappe à la porte du bureau. Il entre et après un profond salut prend au portemanteau le pardessus gris clair et aide monsieur Emmanuel Ramon à l’endosser. Prestement, il lui remet ensuite son chapeau et sa canne puis, respectueusement, il s’efface pour laisser sortir le patron, referme la porte et, avec une souplesse et une agilité de clown, rejoint monsieur le Président, le dépasse en faisant un écart, exécutant en même temps une grave révérence. D’un pas rapide, il arrive à l’ascenseur et donne le signal convenu. Le tout s’est fait si promptement que monsieur le Président n’a pas eu à ralentir le pas, à attendre une seconde. La porte s’ouvre juste à point pour recevoir le distingué passager. Comme il tombe en ce moment une petite pluie fine, le chauffeur attend en bas, sous le portique. Aussitôt qu’il voit apparaître monsieur le Président, il ouvre son parapluie et le tient au-dessus de lui pour traverser le trottoir. Un moment après, la voiture démarre. Enfoncé dans les moelleux coussins de la somptueuse limousine qui le ramène chez lui, monsieur Emmanuel Ramon songe avec une légitime satisfaction qu’il mérite bien le salaire de quinze mille piastres par année que lui accorde la banque.

Albert Laberge