Rodolphe Töpffer (1799-1846)

On connaît déjà Rodolphe Töpffer (1799-1846), écrivain, pédagogue et homme politique genevois, à qui l’on attribue aussi l’invention de la bande dessinée. Ce récit intitulé « Le Grand Saint-Bernard » fait partie des Nouvelles genevoises, recueil publié en 1841 avec une préface de l’auteur savoyard Xavier de Maistre, dont l’une des œuvres les plus connues, Le Lépreux de la cité d’Aoste, fait ici l’objet d’une mention particulière, puisque c’est le livre que le narrateur offre à la jeune fille conduite à ses noces par son père et son frère, négociants à Chambéry. Cette nouvelle de Töpffer est un petit chef-d’œuvre d’ironie romantique, au sens où celle-ci consiste à tirer tous azimuts, et principalement contre soi-même. C’est déjà, seize ans avant Madame Bovary, une satire de l’exaltation et de l’imagination romantiques : curieux hasard d’ailleurs, le prénom imaginé pour la jeune fille est justement Emma. Toute la mécanique narrative s’articule sur le décalage entre la réalité – prosaïque, petite-bourgeoise – et la transfiguration des êtres et des situations par la sensibilité exaltée du narrateur, pourtant militaire de métier – mais Vigny l’était aussi, pour un temps. Ce narrateur a beau jeu de démasquer la mythomanie de l’écrivain rencontré avec les autres voyageurs à l’hospice du Grand Saint-Bernard, et qu’il épie la nuit alors que celui-ci achève la rédaction d’un récit pathétique qui fera pleurer dans les chaumières : notre sentimental militaire s’est lui-même laissé envoûter par le charme de la jeune fille, et ne peut que constater à la fin la justesse des vues du « gros monsieur » avec qui il conversait au début du récit. En effet, pour ce personnage quelque peu cynique, préfiguration du Homais de Flaubert, « tout n’est qu’épitaphe », c’est-à-dire une version outrageusement parée de la réalité, produite par un subtil mélange de mauvaise foi et d’autosuggestion.

Michel Viegnes

LE GRAND-SAINT-BERNARD

Nous étions à l’hospice du Grand-Saint-Bernard, les pieds contre le feu, en compagnie du prieur. Celui-ci, après maints récits provoqués par nos questions, se prit à dire : « Du reste, messieurs, notre mont Saint-Bernard est plutôt célèbre qu’il n’est bien connu….. — Et je vais vous dire pourquoi, mon père, interrompit un gros monsieur qui, assis à la droite du foyer, n’avait point encore pris part à la conversation : il est mal connu parce qu’il a été souvent décrit. Il en est de votre mont célèbre comme de tant d’auteurs du jour, célèbres aussi, et que nous, public, nous connaissons par les feuilletons, par les biographies, par les estampes. Les feuilletons plaisantent, les biographies mentent, les portraits flattent : le tout est faux comme une épitaphe ! »

Ce monsieur se tut ; mais moi, qui suis public aussi, moi qui ai mes idées et mes convictions de public, je me sentis froissé par la leste brusquerie de son propos : « Permettez, lui dis-je, les épitaphes… » Il ne me laissa pas achever :

« Les épitaphes ! Voudriez-vous par hasard prendre la défense des épitaphes ? alors je vous enverrais promener… (je tressaillis, et mon regard, j’en suis sûr, étincela) pendant une heure seulement au cimetière du Père-Lachaise. Vous ne nierez pas, monsieur, qu’il n’y ait bien quelques diables sous cette terre. Eh bien ! les épitaphes n’y signalent que des anges.

— Possible, lui dis-je. Au surplus, l’on conçoit que les survivants, dans l’excès de leur douleur… »

Il m’interrompit encore :

« Vous êtes jeune, monsieur, vous êtes fort jeune. Il vous reste à apprendre que ce n’est jamais la douleur, mais bien le faste, la vanité ou la joie qui dictent et qui payent ces mensonges. »

Je me récriai :

« La vanité, encore ; mais la joie, monsieur, la joie au cimetière, sur une tombe !

— La joie, monsieur, l’allégresse, si vous aimez mieux, cette allégresse sourde, puissante, où jette la venue d’un copieux héritage… Par un sentiment d’ailleurs naturel, mais qui n’a rien de commun avec la douleur, on veut reconnaître de quelque façon le bien qui nous est fait, et l’épitaphe se présente. C’est la plus commode d’entre toutes les façons, la moins coûteuse, et, à ces causes, la plus anciennement pratiquée. Grave, grave, mon sculpteur ; grave à fond, grave toujours ; mets-en, des vertus, mets-en encore, acquitte le tribut de… de quoi, messieurs, s’il vous plaît ? si ce n’est de notre gratitude profonde envers le défunt, de notre parfaite et entière satisfaction, de notre allégresse, d’autant plus vive, d’autant plus chaude au dedans, qu’il lui est pour l’heure interdit de s’épandre…

— Il y a des monstres, repris-je indigné, qui sont faits ainsi, mais…

— Retirez ce mot, jeune homme, et réservez-le pour de plus odieuses choses. Ce qui est misère, misère inhérente à l’humanité, ne saurait sans injustice être dit monstrueux. Je vous parle là des faits communs, je vous parle d’égoïsme plutôt laid que pervers, d’hypocrisie décente et honnête parmi les hypocrisies ; je vous parle de ce qu’ont pu faire des monstres tels que vous et moi, par exemple. Tout ce que je veux dire, c’est que ces mêmes monstres, s’ils sont réellement affligés, n’ont que faire de mausolées ni d’épitaphes. La douleur se nourrit d’elle-même ; elle est timide, craintive, elle a ses pudeurs ; jusqu’à ces habits de deuil, que lui impose l’usage, en attirant les regards, lui sont importuns. La douleur pleure l’être tout entier avec ses défauts qu’elle excuse, avec ses vertus qu’elle chérit et auxquelles elle rend le culte secret des amers soupirs et des larmes ignorées. La douleur, monsieur, vraie, profonde ! loin de s’étaler, elle se laisse à peine surprendre ; et si, fils ingrat, je voulais faire croire à la mienne, avant tout je me garderais d’aller poser un marbre sur la tombe de ma mère !… »

Ce monsieur qui parlait ainsi me déplut. Le prieur me déplut aussi, qui témoignait se ranger à une opinion dont l’expression me paraissait tristement sévère, et le sens faux et paradoxal. Pour ne pas contredire, et faire diversion :

« Va pour les épitaphes, monsieur ; mais nous parlions tout à l’heure de descriptions, de biographies, de portraits d’auteurs !…

— Je crois à tout cela comme aux épitaphes, et ce n’est pas à dire que je n’y croie point du tout. Écoutez donc : ces diables du Père-Lachaise, il se peut au fond que ce fussent de bons diables : à coup sûr, ils n’étaient pas sans qualités, et l’épitaphe ment peut-être autant par celles de leurs vertus qu’elle omet que par celles qu’elle leur décerne… De même, ces portraits de nos célèbres, ils ne sont pas sans ressemblance ; mais c’est pareillement du beau qui est faux sur du vrai qui est incomplet. Ce n’est pas la figure de l’homme qu’on nous donne, c’est le visage de l’immortel ; ce n’est pas, comme jadis, cette mesquine tête de Fénelon enfouie dans une perruque, c’est un magnifique masque grimé, coiffé, ébouriffé pour le public et pour la postérité….. Autrefois on laissait au public le soin de retrouver sur la mesquine figure l’âme qu’avaient révélée les écrits ; aujourd’hui, c’est à ce même public de retrouver dans les écrits l’inspiration, l’originalité, l’intime, l’humanitaire, inscrits au visage. Épitaphe ! monsieur. Sur tous ces masques lithographiés, burinés ou peints, je lis en gros caractères : Voici le plus grand des poètes ! Voilà le plus sublime des lyriques ! Celui-ci fut hâve de méditation, celui-là creux de profondeur, cet autre bouffi de génie ! Épitaphe ! monsieur ; tout est épitaphe !… Mais pour en revenir au Grand-Saint-Bernard… »

En ce moment quelque tumulte se fit entendre dans le bas de l’hospice, du côté du seuil, et les aboiements des chiens couvrirent la voix de notre gros monsieur. « Ce sont des arrivants » dit le prieur. Et il nous quitta pour aller les recevoir. Nous demeurâmes seuls, le gros monsieur et moi, occupés chacun de notre côté à former des conjectures sur ce qui se passait, et sans plus songer aux épitaphes. Au bout de quelques instants, un monsieur entra dans la salle.

Ce monsieur était un touriste, âgé de trente ans environ, fort bien mis, très communicatif. « Je vous salue, messieurs. » Il prit un siège ; nous nous rangeâmes pour lui faire place.

« Pardon, mais le feu fait plaisir quand on sort de l’avalanche.

— Une avalanche ! dit le gros monsieur.

— Dans cette saison ? ajoutai-je.

— Et puis belle, je vous en réponds : d’un quart de lieue au moins. »

Je ne compris rien à l’avalanche de ce monsieur. En effet, nous étions à la fin de juillet, dans une saison par conséquent où, les sommités voisines étant entièrement dépouillées de neige, cette neige qui n’y est pas ne saurait se précipiter en avalanche. N’osant toutefois contredire, je me bornai à prier ce monsieur de nous conter son aventure.

« Volontiers, dit-il. Nous avons quitté la cantine à six heures. (La cantine, c’est, du côté du Valais, la dernière maison habitée que l’on rencontre avant d’arriver à l’hospice.) J’avais à quinze pas devant moi une société ; ce sont eux qui arrivent. Deux messieurs, une jeune fille, jolie, ma foi ! mais poitrinaire. Ils l’emmènent passer l’hiver en Italie. L’un des deux hommes est son père ; l’autre, son fiancé, un grand Jacques tranquille, empressé comme une statue. Ces Suisses sont comme cela. Arrivés sur l’avalanche…

Ici j’essayai d’interrompre :

— Permettez, monsieur, c’est ordinairement l’avalanche qui arrive sur vous.

— Attendez. Arrivés sur l’avalanche, je vois que la mule de cette demoiselle y enfonce jusqu’au ventre, et qu’ils ne s’en tireront pas, à cause du guide qui n’entend rien à manœuvrer une bête. Alors je m’approche, j’écarte le manant, je prends la bride, et je vous fais marcher la mule, il fallait voir !… Mais voici que la demoiselle s’effraye, le père se fâche, le fiancé crie, si bien que la rosse devient quinteuse, et le guide s’en mêle, qui veut m’empêcher de la rouer de coups. Parbleu ! lui dis-je, reprenez-la, votre mule ; et je lui lance la bride. Mon imbécile la manque, je lui lance une taloche ; la bête s’abat, et la demoiselle roule au fond de l’avalanche…

— Mais permettez, interrompis-je encore, c’est ordinairement l’avalanche qui roule sur la demoiselle…

— Attendez donc. Voilà mes deux poltrons qui se mettent à vociférer, le guide qui jure, la demoiselle qui crie au secours. Je les envoie à tous les diables, et, n’apercevant ni père ni chiens, je me lance dans l’avalanche, j’arrive droit sur leur demoiselle, et, aidé du guide, je la ramène saine et sauve sur la chaussée. Voilà l’histoire » dit notre touriste en terminant.

Puis s’étant pris à tousser : « Ça enrhume, l’avalanche. Bonne nuit, messieurs. Je vais me coucher et boire chaud. » Là-dessus il se retira, sans nous avoir donné le temps de rectifier l’idée singulièrement erronée qu’il se faisait d’une avalanche.

On sait en effet qu’une avalanche c’est une pelote de neige qui, venant à se détacher des hauteurs, se grossit des neiges sur lesquelles elle roule, devient en peu d’instants une masse formidable, et, dans sa chute précipitée, brise, renverse, écrase tout sur son passage. Des circonstances accidentelles peuvent déterminer une avalanche dans tout endroit où la neige repose sur des pentes rapides ; mais c’est en général dans les mêmes couloirs et aux mêmes endroits qu’elles ont lieu chaque année, en vertu de circonstances favorables et constantes qui leur font prendre cette route. En plein été, lorsqu’on voyage dans les Alpes, on reconnaît fort bien ces couloirs : ce sont de vastes pentes entièrement dégarnies d’arbres, de rocs, et au bas desquelles sont accumulés des débris séculaires que la végétation envahit et recouvre à mesure qu’en s’amoncelant ils se servent de remparts à eux-mêmes. Dans les hautes vallées, où les chaleurs sont de courte durée, les neiges qui se sont accumulées durant l’hiver au bas de ces couloirs, n’ayant pas le temps de fondre, y demeurent en permanence, et il arrive aux gens du pays d’appeler avalanches ces restes de l’avalanche véritable. De là la méprise de notre touriste, qui, visitant ces vallées pour la première fois, et la tête farcie de notions d’itinéraires, s’était persuadé avec empressement qu’il avait eu glorieusement affaire à ce redoutable fléau des hautes Alpes.

J’aurais essayé de le désabuser s’il nous en eût laissé le temps, bien que ce soit une tâche malaisée et ingrate que de désabuser un homme lorsqu’il croit fermement à une chose qui flatte son amour-propre. Quand mon cousin Ernest se battit en duel, nous, honnêtes témoins et bons parents, nous avions chargé à poudre : l’adversaire ajusta, Ernest tira en l’air ; on s’en alla déjeuner, et l’honneur fut satisfait. Mais quand il raconte l’histoire, mon cousin Ernest, il prétend que la balle effleura son oreille, il imite le sifflement du projectile ; ma tante Sara frémit, toute la compagnie frémit, et nous… nous, honnêtes témoins et bons parents, nous sommes contraints de frémir avec la compagnie et avec ma tante. Frémirions-nous si ce n’était chose ingrate et malaisée que de désabuser notre cousin ?

Le touriste venait de nous quitter lorsque deux messieurs, qui me parurent être le père et le fiancé, entrèrent dans la salle. Ces messieurs se mirent à table, et parurent s’apprêter à bien souper. Leur appétit me choqua, et leur sécurité me déplut. Ce monsieur âgé me paraissait par trop tranquille pour un père dont la fille, déjà poitrinaire, venait de passer une demi-heure dans la neige ; et quant au fiancé, à chaque bouchée qu’il s’administrait, je m’en indignais, comme d’un outrage fait à la beauté malheureuse et souffrante. Je me souviens même qu’à l’exemple du touriste, je tirai de ce spectacle des inductions tout à fait défavorables à la sentimentalité suisse.

Pendant que j’étais tout occupé de mes inductions, un domestique entra dans la salle, apportant du thé sur un plateau, et tout aussitôt parut la demoiselle elle-même. C’était bien elle, car son père s’étant levé l’embrassa au front, en témoignant une grande joie de la voir si promptement rétablie, tandis que ce malotru de fiancé, au lieu d’entrer en extase, ou de se confondre en expressions senties de vif bonheur et de tendre joie, continuait de manger en disant avec l’accent le plus calme et le plus vulgaire : « Louise, assieds-toi là, et prends ton thé pendant qu’il est chaud. » Certes, ce n’était pas là le tutoiement passionné de Saint-Preux s’adressant à Julie ; aussi cette tranquille familiarité me faisait-elle l’effet d’une profanation.

Cette demoiselle était effectivement fort jolie, et le danger qu’elle venait de courir rehaussait à mes yeux l’agrément de ses traits et les grâces de son visage… Seulement je ne lui trouvais ni le pudique embarras d’une fiancée que deux messieurs considèrent, ni cet air de touchante mélancolie qu’on s’attend à rencontrer chez une jeune personne frêle et menacée. Mais ce qui me déconcerta bien autrement, ce fut de surprendre sur ce visage, où je cherchais l’abattement et la tristesse, les signes visibles d’un fou rire que notre présence comprimait à peine. Ce fou rire se communiqua au fiancé d’abord, puis au père, qui, n’y pouvant plus tenir, se tourna vers nous en disant : « Pardon, messieurs, ces rires doivent vous paraître déplacés ; mais ils sont irrésistibles : excusez-nous. » Tous les trois alors, affranchis de gêne, éclatèrent de rire, pendant que nous les considérions avec l’étonnement le plus sérieux.

Je jugeai à propos de me retirer, et déjà je m’y disposais, tout en regrettant de m’être mis en frais de compassion pour des gens au fond si contents, lorsque le père, s’adressant à moi :

« Je veux vous mettre au fait, monsieur, de la cause de cette hilarité, qui doit vous paraître étrange : il s’agit d’un monsieur…

— Ce monsieur qui était ici tout à l’heure ?

— Précisément ; le plus obligeant du monde, mais le plus dangereux que je sache. Nous ne l’avions jamais vu, lorsqu’il s’est fourré dans la tête, là-bas, vers ces neiges, que nous courions quelque grand danger d’avalanche. Par pur dévouement alors, et avec un imperturbable aplomb, il a écarté notre guide, rossé notre mule et jeté ma fille dans le ravin… »

Les rires interrompirent ce récit. En effet, plus l’alarme avait été vive, plus, le danger passé, ces circonstances se présentaient sous leur côté comique à l’esprit des trois voyageurs, et excitaient en eux la gaieté dont j’étais le témoin, et dont je fus bientôt le complice. J’y mis le comble en leur apprenant que, dans l’esprit du touriste, la jeune demoiselle passait pour poitrinaire, et son frère pour un fiancé auquel il reprochait une prosaïque froideur.

Le gros monsieur, toujours assis au coin du feu, avait écouté cet entretien sans y prendre part et sans s’associer à nos rires. À la fin, s’étant levé, comme pour gagner sa chambre :

« … Un sot, dit-il, et un de mes compatriotes, vous pouvez y compter. Il n’y a qu’un de mes compatriotes qui réunisse à cet heureux degré l’étourderie et l’aplomb, la présomption et l’ignorance, et qui, plutôt que de douter de lui-même, vous jettera dans ce qu’il prend pour une avalanche une fraîche demoiselle qu’il prend pour une poitrinaire… Messieurs, je vous souhaite le bonsoir. »

Là-dessus, le gros monsieur prit une lumière et se retira. Bientôt après, nous en fîmes autant.

Les chambres réservées aux voyageurs à l’hospice du Grand-Saint-Bernard sont de petites cellules séparées les unes des autres par une cloison en bois. Lorsque j’eus éteint ma lumière, j’aperçus une clarté qui se projetait sur mon lit au travers des fentes de cette cloison. Il est rare, en pareille conjoncture, qu’une curiosité très indiscrète, mais très vive aussi, ne vous porte pas à approcher votre œil de celle des fentes qui vous paraît la plus large. C’est ce que je ne manquai pas de faire, en prenant les plus sages précautions pour qu’aucun bruit ne trahît mon indiscrétion. Alors je vis, à ma grande surprise et peut-être avec quelque désappointement, notre touriste assis sur son lit, le buste et la tête chaudement enveloppés, et qui, tenant la plume, paraissait absorbé dans un travail de composition. À côté de son lit, une théière fumante et un flacon d’eau de cerises. De temps en temps, il cessait d’écrire pour relire et corriger, et toutes les nuances de satisfaction, depuis le simple sourire de contentement jusqu’au sérieux le plus admiratif, venaient se peindre sur son visage. Un moment il ne put résister au désir d’écouter le flatteur murmure de sa période, et, dans le morceau qu’il se lut à lui-même, je distinguais seulement qu’il s’agissait de molosses, de violettes, et d’une jeune personne nommée Emma. Je conclus que notre touriste était un auteur, peut-être même un voyageur de l’école d’Alexandre Dumas, qui était occupé pour le moment à rédiger les impressions, les souvenirs et les catastrophes de sa journée. Sur ce, je le laissai à son travail, et je m’endormis.

Le lendemain, à déjeuner, j’appris que le touriste était parti depuis une heure ; de son côté, le gros monsieur s’apprêtait à gagner Marigny ; je m’associai donc, pour descendre à la Cité d’Aoste, aux trois personnes avec qui j’avais fait connaissance la veille d’une façon si gaie. Ces trois personnes, dans l’une desquelles le touriste avait deviné du premier coup d’œil un Suisse flegmatique, ne laissaient pas que d’être de Chambéry. Elles se rendaient à Ivrée pour y célébrer les noces de la jeune fille, promise dès longtemps par son père, aubergiste à Chambéry, au fils d’un Piémontais aubergiste à Ivrée. Par la même occasion, le bonhomme comptait s’approvisionner en vins et en riz, puis, après avoir terminé ses affaires, rentrer en Savoie par le Petit-Saint-Bernard. Chemin faisant, il m’expliquait toutes ces choses avec cette gaie et affectueuse bonhomie qui est naturelle aux Savoyards, et comme je paraissais y prendre intérêt, chemin faisant aussi, il me priait à la noce, et sa fille, avec une aimable ingénuité, m’encourageait à leur faire l’honneur d’y assister. Sans refuser précisément, je n’étais pas non plus décidé à accepter, car voici ce qui se passait au-dedans de moi.

La veille déjà, l’air de cette jeune personne m’avait vivement intéressé ; mais aujourd’hui je commençais à en devenir amoureux. C’est aller vite en besogne. Mais, outre qu’en voyage le cœur, plus aventureux et plus libre, est plus prompt à s’enflammer, en tout temps il est peu à l’épreuve de certains traits d’un charme inaccoutumé, et d’une grâce pour lui nouvelle. Élevée auprès des religieuses du Sacré-Cœur, cette jeune fille était sortie du couvent depuis quelques semaines seulement, en sorte que, novice, sans expérience et à peine rendue au monde, elle était charmante à la fois par ses manières naïves, et par je ne sais quelles fleurs de joie et d’espérance, dont rien encore n’avait terni les tendres et délicates couleurs. Gracieusement montée sur sa mule, qui, selon l’instinct propre à ces animaux, suivait le bord extérieur de la chaussée, elle penchait sur le précipice sans cesser de folâtrer avec une sécurité qui chez elle n’était pas courage, mais insoucieuse confiance. Cependant, lorsque l’entretien passait de la qualité des riz ou du prix des vins à des sujets plus de son goût, elle y prenait part, tantôt en se livrant à des saillies d’enjouement, tantôt en écoutant avec un sérieux plein d’intelligence. À deux ou trois reprises il fut question de son fiancé ; elle ne l’avait vu qu’une fois, elle parlait de lui sans embarras comme sans passion, sans paraître non plus voir dans le mariage autre chose qu’une fête délicieuse et perpétuelle. Aimable enfant ! tout en attachant sur elle mes regards, je me représentais sa future destinée, son désenchantement si prochain ; et, après avoir deviné quels mécomptes l’attendaient probablement au sein même d’un bonheur domestique incertain encore, j’aurais voulu être l’homme qui devait les lui épargner par sa constante tendresse, et par les ménagements qu’inspire un cœur délicat et vivement épris. Mais, comme je ne devais pas être cet homme, j’aimais mieux ne pas nourrir un sentiment qui devient bien vite pénible lorsqu’il est sans espoir. Voilà pourquoi je n’étais pas encore intérieurement décidé à assister à la noce du Piémontais.

Au bout de quatre heures nous arrivâmes à la Cité d’Aoste. C’était jour de foire. Sous l’ombre des ruines de l’amphithéâtre, et tout autour des antiques portes romaines, les paysans descendus des montagnes étalaient leurs denrées : ici les fromages s’élevaient en piles, là mugissaient des génisses, plus loin de timides brebis bêlaient autour des échoppes, ou allaitaient leurs agneaux sous l’abri des chariots. Nos deux messieurs, à peine arrivés, s’étaient vus entourés des marchands à qui ils avaient affaire, et tout disposés déjà à me traiter comme on fait une ancienne connaissance, ils avaient abandonné à ma protection leur jeune demoiselle. L’hôtel où nous étions descendus était bruyant et encombré de monde. Pour l’en faire sortir, je lui proposai un pèlerinage à la Tour du Lépreux. Après y avoir consenti avec un joyeux empressement, et comme nous nous y acheminions déjà, elle me demanda qui était le Lépreux. Je lui promis qu’elle le saurait bientôt, et, étant entré dans la boutique d’un libraire, j’y achetai le livre de M. de Maistre. Alors nous nous dirigeâmes vers l’agreste enclos où s’élève la vieille tour qu’il a immortalisée ; et, quand nous l’eûmes visité, nous allâmes chercher dans la prairie voisine un ombrage pour nous y asseoir et faire notre lecture. C’étaient des chênes touffus, et non loin quelques bouleaux, ceux-là peut-être auprès desquels le lépreux, ayant vu la jeune femme pencher la tête sur le sein de son époux, sentit son cœur se serrer, et son âme près d’être brisée par un affreux désespoir.

Ma jeune compagne, élevée chez les religieuses du Sacré-Cœur, n’avait guère lu que des livres de piété. Pour la première fois elle écoutait un écrit tout ensemble grave et attachant, dont le style, plein de mouvement et d’éloquence, tantôt pénètre mollement le cœur, tantôt l’étreint et le fait bondir de pitié. Calme d’abord, et presque distraite, elle regardait alternativement cette tour, ces montagnes, ce vallon, jusqu’à ce que, captivée de plus en plus par l’intérêt du récit, elle montra une sorte de surprise, à laquelle succédait insensiblement en elle l’enchanteresse émotion d’une âme neuve qui s’ouvre à la poésie. Son visage brillait de plaisir. Toutefois, à ces pages de plus en plus sombres, où se déroulent les souffrances amères du lépreux, ses yeux se mouillèrent de larmes ; et, quand j’approchai du moment où la sœur de cet infortuné va lui être retirée, sa compassion se trahit par des pleurs… elle me pria de ne pas poursuivre. Alors je fermai le livre, et, en le lui offrant pour qu’elle pût achever plus tard cette lecture, je la priai de conserver ce petit volume en souvenir de moi. Elle me le promit avec effusion, mais en rougissant. En effet, nous venions de sentir ensemble, de nous émouvoir ensemble, nos cœurs s’étaient secrètement approchés l’un de l’autre, en sorte que la bienveillance ingénue de la veille venait de faire place, chez cette jeune fille, aux troubles pudiques du sentiment.

Nous retournâmes à l’hôtel. Les deux messieurs, tout entiers à leurs affaires, s’occupaient de les terminer afin de repartir. À peine s’aperçurent-ils que leur jeune demoiselle était bien changée. Pour moi, j’avais si bien la conscience du mal que je venais de lui faire imprudemment en troublant le calme de son cœur, et en l’ouvrant à la poésie tout juste au moment où elle allait contracter le plus saint, mais le plus prosaïque des engagements, que j’en éprouvais une sorte de compatissant chagrin. Ce mal, je ne pouvais déjà plus le guérir, mais je pouvais l’accroître peut-être en continuant de cheminer dans la société de cette jeune personne, comme j’y étais porté par un désir pressant et presque coupable déjà en raison même de sa vivacité. Aussi, faisant un effort extrême pour résister aux sollicitations affectueuses du père, du frère, et aux timides mais instantes prières de leur compagne, je me séparai d’eux après les avoir remerciés de leur accueil. Quelques instants après ils partirent. Je demeurai à Aoste, éprouvant au milieu de cette foule un vif sentiment de solitude, et le cœur tout rempli d’une mélancolie que j’allai nourrir à cette même place où nous nous étions assis le matin sous les chênes.

Le lendemain et les jours suivants, je continuai d’être en proie à une préoccupation qui me laissait peu de curiosité pour observer les contrées ou les villes que j’étais venu visiter. À Ivrée, où je passai de grand matin, il fallut de nouveau me faire violence pour ne pas m’y arrêter au moins quelques heures. Les rues étaient désertes, l’air froid, la Doire à peine blanchie par les premières lueurs de l’aube, et néanmoins il me semblait que cette contrée fût la plus charmante de l’Italie, et cette ville la seule où j’aurais aimé fixer mes jours. Je voulus la traverser à pied. En passant, je vis plusieurs hôtels, et devant chacun je m’arrêtais, incertain s’il était la demeure de la jeune fille, probablement endormie à cette heure, peut-être aussi rêvant tout éveillée à ses émotions de la veille, et à ce jeune homme qui en avait été sinon l’objet, du moins l’occasion. Comme je m’oubliais dans ces haltes successives, le cocher de ma carriole, à qui j’avais commandé de m’attendre au sortir de la ville, revint sur ses pas pour m’appeler. Je le suivis, la carriole roula, et, au moment où le pavé de la dernière rue cessa de retentir sous la fuite des roues, j’éprouvai une inexprimable tristesse. Toutefois, avec le cours des semaines, cette préoccupation s’effaça insensiblement, et bientôt le vif sentiment que j’emportais se trouva transformé en un tendre souvenir. Je visitai Gênes, Florence, Rome, Naples ; et, quand il fallut songer au retour, je choisis pour traverser les Alpes le passage du Simplon, tout autant parce que mon cœur, redevenu libre, ne me pressait plus de repasser par Ivrée, que parce que j’aurais redouté, en y passant, de voir s’y flétrir un souvenir si tendre, si pur et si rempli de fraîcheur.

Arrivé à Genève l’automne dernier, j’allai, selon mon usage, faire visite à ma tante Sara. Plus haut, j’ai parlé d’elle à propos du duel de mon cousin. Ma tante Sara habite la campagne : c’est, aux portes de la ville, un jardinet séparé par des murailles des jardinets voisins. Ce jardinet offre l’agrément d’une balançoire ; une pompe, dont l’eau ne tarit que dans les temps de sécheresse, y fournit aux arrosements ; et à l’angle nord-est mon cousin Ernest a fait élever une jolie montagne, sur laquelle il a construit et peint en vert un pavillon chinois d’où la vue plane sur la maison de l’octroi et sur les fortifications de la ville.

Ma tante Sara est une excellente dame, maintenant âgée, qui n’a éprouvé durant sa vie qu’un seul malheur, celui de perdre son époux, il y a quarante ans, après trois mois d’un bonheur sans mélange, comme elle dit elle-même naïvement. Six mois après cette catastrophe, elle accoucha d’un fils posthume sur lequel se concentrèrent dès lors toutes ses affections : ce fils, c’est mon cousin Ernest, qu’elle a élevé comme une mère tendre, qui fut institutrice dans sa jeunesse, élève un fils unique, et, de plus, posthume. Dès le bas âge, des méthodes d’ordre, des habitudes de bienséance, des leçons de maintien ; plus tard, pour former le cœur, des sentences, des quatrains, la morale en exemples, le vice puni, la vertu récompensée ; plus tard, pour former l’esprit, des règles d’urbanité, de conversation, et dès la première adolescence, des gants, une badine, un frac, les pieds en dehors, et des manières conformes ; plus tard… rien. À quinze ans, mon cousin Ernest était un homme fait, parfait, un homme-modèle, faisant la joie de sa mère, et la joie aussi de quelques camarades rieurs et dégourdis, dont ma tante trouvait le ton détestable. Aujourd’hui mon cousin Ernest, toujours unique et posthume, est en outre un célibataire rangé, propret, qui élève des œillets, qui arrose des tulipes, et qui va chaque jour à la ville, à huit heures en été, à midi en hiver, pour retirer la gazette après lecture, et pour échanger, chez la loueuse de livres, le tome premier du roman que lit ma tante contre le tome deuxième. Si les chemins sont humides, il porte des socques ; s’ils sont poudreux, il chausse ses souliers de peau jaune ; si la pluie tombe ou si le baromètre est menaçant, il prend place dans l’omnibus. Sans l’omnibus, il n’aurait jamais eu de duel.

Chose bizarre ! je suis militaire de mon métier, assez vif de mon naturel, très chatouilleux sur le point d’honneur, et je n’ai pas encore eu mon duel. Mon cousin Ernest passe sa vie au milieu de bonnes vieilles dames ; il ne fréquente ni les salons, ni les lieux publics ; il est débonnaire, il est unique, il est posthume… et le destin a voulu qu’il eût son affaire d’honneur. C’est qu’au fond les habitudes sont pour mon cousin Ernest ce que sont pour d’autres les passions, et le droit d’être en route à huit heures, quand il a pris l’omnibus de huit heures, ce qu’est pour d’autres mauvaises têtes le droit imprescriptible d’entonner la Marseillaise, ou de fumer au nez d’une comtesse. Or, un jour, au moment où mon cousin prend place dans l’omnibus de huit heures, il se trouve que, sur la prière d’un jeune étranger, le conducteur vient de consentir à retarder le départ de quelques minutes, pour donner à la dame qu’attend cet étranger le temps d’arriver. Ceci attriste mon cousin, qui entrevoit dès lors un grand trouble apporté dans toute l’économie de sa journée. Le quart sonne ; ceci aigrit mon cousin, qui songe que cette dame va être la cause d’une série continue d’irrégularités, ricochant les unes sur les autres, et aboutissant à déplacer l’heure de son dîner, l’heure de son café, l’heure de sa sieste… Aux vingt-cinq minutes, il n’y tient plus, et se prend à grommeler. Au diable la demoiselle ! Aussitôt le jeune étranger lui donne son adresse, lui demande la sienne, et tout se trouve arrangé pour le lendemain à huit heures, à huit heures précises, ajoute l’étranger. Ce jour-là, mon cousin se fit attendre. Il apportait des excuses, on n’en voulut pas. Alors, honnêtes témoins et bons parents, nous fîmes le reste, et l’honneur fut satisfait.

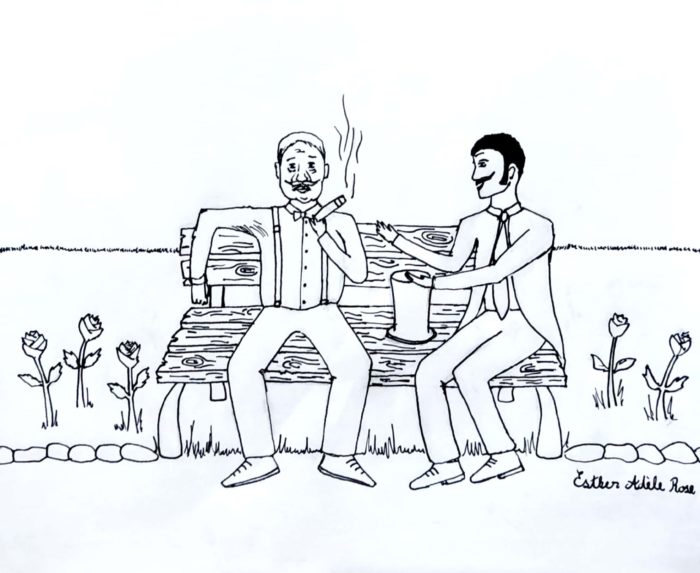

Je reviens à la visite que je fis à ma tante Sara, l’automne dernier. Introduit dans le jardinet, je la trouvai établie dans le pavillon chinois, et faisant une lecture à quelques bonnes dames du voisinage. Il fallait que le sujet en fût touchant, car je trouvai toute cette société dans l’attendrissement, hormis pourtant mon cousin Ernest, qui, toujours unique et posthume, fumait un cigare, nonchalamment assis sur un banc rustique, à l’ombre d’un acacia pommelé. Après avoir salué tout ce monde et embrassé ma tante, je priai ces dames de ne pas interrompre leur lecture à cause de moi, et j’allai m’asseoir et fumer aussi sur le banc rustique à l’ombre de l’acacia pommelé. Ma tante lisait exactement comme lit une mère tendre qui fut institutrice dans sa jeunesse, avec une emphase didactique, d’après des principes raisonnés, et selon toutes les règles de l’épellation la plus strictement régulière, en sorte que c’était un charme de l’entendre. Après avoir replacé ses lunettes sur son nez, elle continua sa lecture :

« ………. Cette jeune fille était une de ces blanches figures de femmes qu’entoure comme d’un voile crépusculaire une bleuâtre auréole d’intimes tristesses. Condamnée par le sort à subir l’autorité d’un père incapable de comprendre les mystérieuses aspirations d’une âme qui cherche à combler les gouffres de son cœur et à compléter la réalisation de son être, elle se consumait en douleurs secrètes et en sanglots étouffés. C’est que cette plante, créée pour fleurir sur le radieux penchant des Apennins, avait dû germer au milieu des pentes froides de l’Helvétie, en sorte que, sur le point de s’épanouir en éclatante corolle, le vent glacé des hauteurs la forçait de s’emprisonner dans l’ingrate enveloppe de son pâle calice. »

« Cousin, quelle est donc cette plante ? demandai-je au célibataire posthume qui fumait à mes côtés.

— C’est… c’est une délicieuse création de femme. (Mon cousin était dressé à répéter les expressions choisies de sa mère.)

— Et ce livre, quel est-il ? Une impression de voyage. Pas gaie ?

— Non.

— Triste ?

— Très fort. »

Et mon cousin, de qui ces questions, bien plus que les sanglots étouffés de la blanche figure de femme, troublaient la quiétude, se remit à fumer d’un air qui signifiait que, sans vouloir s’engager à écouter, il m’engageait néanmoins à le laisser tranquille.

« …… Aussi, tandis qu’elle cherchait en vain, parmi les êtres positifs dont elle était entourée, celui qui devait ouvrir et peupler de son amour le palais désert de son cœur, son père (cousin ! quel est ce père ? — C’est le sien), organisation vulgaire, et l’un de ces hommes dont la vie se dépense tout entière en mercantiles opérations (un négociant, pas vrai ? — Oui), son père, au lieu de proposer à sa tendresse quelqu’un de ces nobles exilés qu’au jour de ses convulsions la volcanique Italie a lancés au-delà des Alpes (Ciani ? Mazzini ? — J’ignore), quelqu’une de ces natures riches et embrasées, telles qu’en produit encore Naples ou la ville aux gondoles (Venise… Hem ? — Hum !), avait jeté les yeux sur un jeune Suisse aux formes massives, aux joues pleines et fraîches, à la chevelure blonde, symbole blafard d’une âme terne et sans bouillonnement. Ainsi, la pâle fleur, sans cesse agitée par les vents glacés, au lieu de rencontrer dans les fleurs ses compagnes un élastique support, allait battre du front au flanc brut de ces deux blocs de granit qui la tuaient en voulant l’abriter. »

Ici ma tante, qui fut institutrice dans sa jeunesse, ne put s’empêcher de faire remarquer combien ce livre était délicieusement écrit. Elle trouvait à ce style d’infinies nuances qui répondaient aux mille harmonies d’une âme sensible, et elle insistait particulièrement sur ce retour imprévu d’une comparaison qui jetait tant de lumière sur la situation décolorée de l’héroïne. Les vieilles dames, tout en partageant entièrement cette opinion, témoignaient d’ailleurs le dédain le plus marqué pour ces deux pauvres blocs de granit, et l’une d’elles épousait avec une exaltation si prononcée les douleurs de cette femme incomprise, que je me pris à conjecturer qu’elle-même avait eu beaucoup à souffrir de l’indifférence stupide d’un sexe sans discernement. « Est-elle mariée, cette dame ? demandai-je tout bas à mon cousin. — Non. » Pour moi, bien que je fusse à mille lieues de me douter encore que cette plante étiolée était ma fraîche compagne d’Aoste, et ce bloc l’aubergiste de Chambéry, je m’intéressais vivement à une lecture qui, sans altérer le moins du monde la quiétude de mon bon cousin, ébranlait à ce point la sentimentalité de ces dames, et provoquait de leur part des remarques non moins délicieuses que le style qui en était l’objet.

« Lorsque je les rencontrai, poursuivit ma tante en continuant sa lecture, ils cheminaient du côté des plaines de l’Italie, dans le fol espoir que les haleines les plus douces d’un climat embaumé arrêteraient les ravages de cette destinée déçue. Mais moi, de qui l’âme comprenait cette âme, je voyais la vierge s’acheminant comme par une allée de cyprès vers sa fosse déjà creusée, et le poids d’une immense douleur pesait sur mon âme affaissée. Auprès d’elle, son blond fiancé promenait à la lumière des cieux l’ampleur massive de ses formes, dont aucun embrasement intérieur ne venait colorer la fade fraîcheur, ni tordre et saccader les mouvements prosaïques : une épaisse stupidité de cœur recouvrait cet homme comme une armure de plomb, et l’approche même d’une effroyable avalanche (ici, j’écoutai à deux oreilles) ne suffisait pas à lui inspirer les égoïstes alarmes de la frayeur la plus vulgaire.

« Cependant la nuit approchait, les noires dentelures des cimes semblaient mordre les nuages du soir, et les gorges du Saint-Bernard absorber, immenses gueules, les dernières lueurs du couchant. L’avalanche était là, béante, insondable, pâle comme un linceul, avide comme une tombe ! Tout à coup, une blanche apparition s’élance, tournoie, et s’abîme dans le gouffre… C’est Emma ! (Emma ! m’écriai-je… en moi-même.) Plus prompt que l’éclair, je m’y jette sur sa trace, je roule ; je bondis, je plonge de vide en vide, cherchant à devancer la mort qui roule à ma poursuite, et, vainqueur dans cette lutte funèbre, j’arrive auprès de la vierge pâlissante et glacée… Elle avait voulu trouver dans ce gouffre la fin de ses tourments ! Alors je lui laissai voir que moi, l’étranger, que moi, l’inconnu, j’avais deviné sa pensée. Comprise enfin, pour la seule fois peut-être, ses paupières s’ouvrirent pour laisser briller la flamme du ravissement, et le sourire radieux, ineffable, accourut sur les violettes (!!) de ses lèvres. En même temps arrivaient les molosses (!!!) de l’hospice, chargés de cordiaux, aboyant le secours et la délivrance. Du haut de la chaussée on nous tendit un câble, les pères vinrent à notre rencontre, je remis aux hommes du ciel la victime du monde, et, après la leur avoir remise, je m’éloignai à pas désespérés ! »

Je partis d’un grand éclat de rire… Les dames se levèrent, indignées, mon cousin regarda sa mère, ma tante me regarda, je regardai tout ce monde en larmes, et n’étant plus maître alors de réprimer une hilarité que ce spectacle même portait à son comble, je pris le parti de saluer la compagnie et de prendre congé, en m’excusant d’avoir causé un si grand scandale.

Tout en regagnant mon hôtel, je me ressouvins de ce gros monsieur qui disait :

Épitaphe ! tout est épitaphe !

Rodolphe Töpffer